n. 5 – Afghanistan: la soluzione si allontana

Prosegue la raccolta di articoli che fornisce una panoramica sulla questione migratoria: analizzeremo insieme a Fabiana Triburgo le varie rotte che si sono delineate nel tempo a causa di conflitti o e instabilità che provocano questo fenomeno per giungere infine a un’analisi della normativa europea e delle alternative che potrebbero emergere da politiche più coraggiose e lungimiranti. Il quinto contributo focalizza l’attenzione sull’Afghanistan.

n. 5

I principali conflitti che attualmente interessano le migrazioni forzate e le prassi di esternalizzazione poste in essere dall’Unione Europea e dai singoli stati membri portano a una predeterminazione delle rotte dei migranti.

Quello che oggi è inevitabile chiedersi è se il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, proposto dalla Commissione UE, possa essere realmente considerato una soluzione della gestione del fenomeno migratorio o se invece vi siano soluzioni legali alternative maggiormente lungimiranti e coraggiose.

Una guerra che dura da più di 40 anni

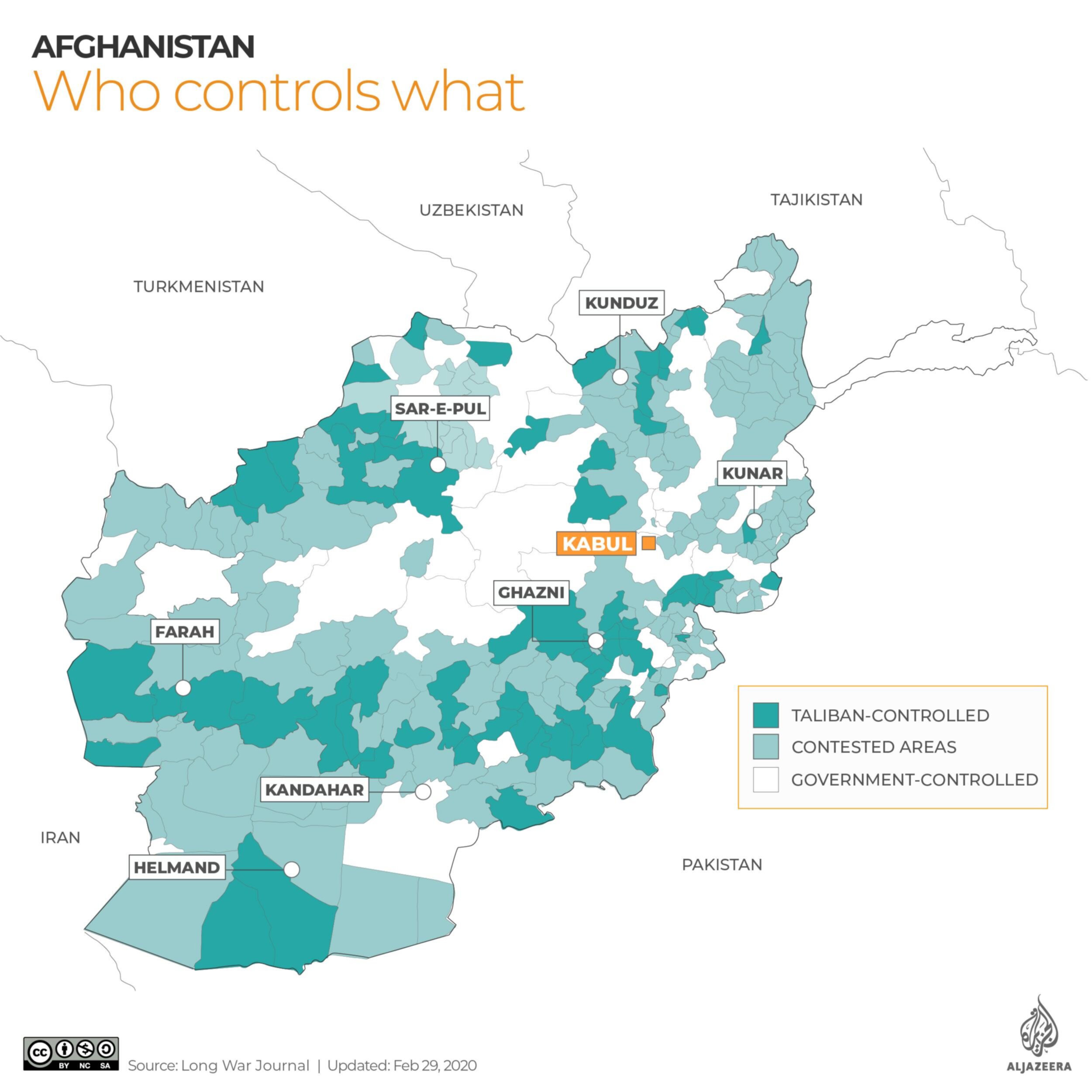

La nazionalità afgana è tra le maggiormente riscontrate tra i migranti che percorrono le attuali rotte migratorie, in particolare quella balcanica. Infatti, uno dei conflitti più longevi che si registra a livello internazionale, con riferimento all’area dell’Asia centrale, è quello che interessa l’Afghanistan. Quest’anno ricorre il ventennale del conflitto, iniziato per mano dell’intervento armato degli Stati Uniti e della Nato nel 2001, in conseguenza alla strage terrorista di al-Qaeda, dell’Undici Settembre dello stesso anno compiuta negli Stati Uniti. Il paese è comunque in guerra da più di quarant’anni e al momento non ci sono buone prospettive né in ordine a una risoluzione realmente pacifica del conflitto in corso che possa rassicurare la popolazione civile, né tantomeno in ordine a un riconoscimento di una posizione di stabilità dell’esecutivo, presieduto formalmente dal presidente Ashraf Ghani, rispetto alla costante guerriglia per opera di Talebani e del sedicente Stato Islamico in Afghanistan, costituitosi nel 2015, nonostante la presenza militare degli Usa e degli stati membri della Nato.

Il palazzo Darul Aman a Kabul subì ingenti danni durante gli anni di scontri tra mujaheddin e talebani (foto JonoPhotography)

Dai mujaheddin ai Talebani e ritorno

Come noto l’Afghanistan dal 1979 al 1989 è stato oggetto dell’offensiva e dell’occupazione armata da parte dell’ex Unione Sovietica, alle quali sono corrisposti gli attacchi armati contro il regime di Naijbullah e dei suoi alleati sovietici, da parte dei guerrieri islamici mujaheddin (“coloro che compiono il jihad, la lotta”), sostenuti da diversi governi stranieri in particolare dal Pakistan, dall’Arabia Saudita e proprio dagli Stati Uniti che fornirono loro denaro, addestramento e armi, durante tutta la durata del conflitto, preoccupati com’erano dal continuo espansionismo dell’Urss e dei quali faceva parte lo stesso Osama Bin Laden. Tale sostegno da parte degli Usa venne definito l’ultimo conflitto simbolo della Guerra Fredda tra i due paesi: nel 1989 l’Urss fu costretta a ritirarsi decretando così la vittoria dei mujaheddin e abbandonò l’invasione militare dell’Afghanistan, portando con sé il pesante fardello della perdita di migliaia dei propri uomini. Tuttavia, una volta caduto il regime sovietico di Mohammed Najibullah, che ormai non godeva più dell’appoggio dell’Urss, i mujaheddin conquistarono Kabul destituendo la Repubblica democratica dell’Afghanistan (Rda) nel 1992, proclamando la nascita dello Stato Islamico dell’Afghanistan. Dopo tale proclamazione vi furono dissidi politici e ideologici tra le diverse fazioni e ciò agevolò la costituzione del movimento armato dei Talebani (“studiosi del Corano”) i cui membri si erano addestrati in Pakistan. Il gruppo venne fondato nel 1994 da Mohammad Omar, che nel 1996 destituì lo Stato Islamico e instaurò un Emirato Islamico, ossia un regime teocratico, fondato sulla ferrea applicazione della legge coranica. Tale regime si consolidò negli anni successivi ma i mujaheddin nel 1997 si allearono tra loro formando l’Alleanza del Nord (Fronte islamico nazionale unito per la Salvezza dell’Afghanistan), e si scontrarono nuovamente con i Talebani dando inizio a una sanguinaria guerra civile. I Talebani progressivamente durante la guerra ottennero il controllo di quasi tutto il territorio afgano (alla fine del 2000 più del 95 per cento), nonché il riconoscimento dal Pakistan, dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi. I mujaheddin continuarono comunque a opporsi ai Talebani, soprattutto nel Nord del paese e riacquisirono il potere nel novembre del 2001, solo dopo l’intervento militare della Nato in Afghanistan, in esito all’attentato terroristico alle torri gemelle a causa dei legami del regime talebano con il gruppo terrorista al-Qaeda, ritenuto responsabile della strage negli Stati Uniti.

Le sanzioni e il governo provvisorio

La nota organizzazione terroristica, infatti, fondata proprio da Osama Bin Laden, di origine saudita, negli anni Novanta si avvicinò al regime dei Talebani dal quale ottenne per diversi anni sostegno e protezione. Gli attentati alle ambasciate americane in Kenya e in Tanzania, attribuiti ad al-Qaeda e gli insuccessi dei tentativi della diplomazia internazionale di riavviare il dialogo fra i Talebani e l’Alleanza del Nord portarono all’inasprimento delle sanzioni da parte dell’Onu per la mancata consegna da parte dei Talebani di Bin Laden, nel 2000. Si accentuò cosi l’intransigenza del governo talebano: nel 2001 venne ucciso Ahmad Shah Massud, capo militare e politico dell’opposizione dei Talebani, e il giorno successivo avvenne l’attacco terroristico dell’11 settembre negli Usa.

La guerra statunitense, in coalizione con la Nato contro il gruppo terrorista di al-Qaeda, guidato dallo stesso Osama Bin Laden, iniziò nell’ottobre del 2001 in modo del tutto singolare: l’organizzazione venne considerata, fin da subito, dagli Usa al pari di un’organizzazione statuale. Il governo statunitense appoggiò le forze dell’Alleanza del Nord fino al definitivo abbattimento del regime talebano nel novembre 2001.

Tuttavia il conflitto armato che si instaurò in Afghanistan a partire dal 2001 ha visto il succedersi di diversi accadimenti nei quali i Talebani hanno registrato “sconfitte” e “vittorie”. Dopo la capitolazione di Kabul del novembre del 2001 infatti con gli accordi di Bonn siglati tra le varie fazioni politiche presenti nel paese fu istituito un governo provvisorio formato dalle diverse etnie presenti in Afghanistan a capo del quale venne nominato il presidente di etnia pashtun Hamid Karzai affiancato dalle Nazioni Unite. Nel mentre le truppe speciali americane continuarono la ricerca nel 2001 di Osama Bin Laden e l’individuazione dei gruppi armati dei Talebani che intanto sferravano costantemente la loro guerriglia anche contro il contingente internazionale presente nel paese. Il 9 ottobre del 2004 si tennero le prime elezioni nazionali presidenziali durante le quali Karzai venne eletto con il 55 per cento dei voti a favore, confermandosi così come presidente. Con la nuova tornata elettorale del 2009 che confermò nuovamente la presidenza di Karzai crebbe l’attività terroristica che si basò sulle accuse di brogli elettorali che decretarono la vittoria dell’allora presidente. Anche per questa ragione Karzai propose di intraprendere dei dialoghi di pace con i Talebani che questi rifiutarono. Dopo l’uccisione di Osama Bin Laden nel 2011 una volta individuato il suo rifugio nei pressi della città di Islamabad sono invece stati intrapresi tra Usa e Talebani colloqui volti all’identificazione di una soluzione politica alla guerra. Da quanto esposto si comprende come i Talebani non sono mai usciti di scena nel conflitto afgano fino a costituire, ancora oggi, una forza così influente nel paese da essere stati chiamati dall’amministrazione Trump, nel 2019, a sedere al tavolo dei negoziati con gli Usa per la costituzione di un sistema di pace in Afghanistan.

La madre di tutte le bombe

In questo processo storico però non va taciuto il ruolo del sedicente Stato Islamico in Afghanistan, costituitosi nel 2015 e contro il quale nel 2017 nella regione di Nangharan, nel Nordest afgano, dove risiede prevalentemente il gruppo terrorista, è stato lanciato un ordigno esplosivo di undici tonnellate da parte degli Usa, considerata la madre di tutte le bombe (Moab – Mother of all the bomb). In particolare, l’IS-K – lo Stato Islamico della provincia di Khorasan nell’area nordoccidentale del paese (oggi regione divisa tra Iran, Turkmenistan e nella sua parte sud con l’Afghanistan) – è stato fondato nel 2015 da ex membri dei Talebani pakistani e ha diffuso la propria ideologia nelle aree rurali del paese come la provincia di Kunar nella quale si evidenzia una maggiore presenza di musulmani salafiti, lo stesso ramo religioso dell’Islam sunnita del sedicente Stato Islamico in Afghanistan. Nel 2019 Kabul, come esito di una campagna militare durata diversi anni, ha ripreso di nuovo possesso dei territori da questi occupati.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato ufficialmente la sconfitta dello Stato Islamico in Afghanistan, ma ciò non corrisponde alla realtà come si evince dai recenti attentati che hanno interessato il paese.

Doha, il negoziato

Nel 2019 iniziano ufficialmente i negoziati di pace tra Stati Uniti e Talebani a Doha nel Qatar dove la forza talebana vanta di avere una sorta di ambasciata. Ciò che si pone alquanto sconcertante è, dopo vent’anni di guerra nel paese e dopo due tornate elettorali che hanno visto vincitore Ghani, l’estromissione dal tavolo dei negoziati del Governo di Kabul presieduto dallo stesso, compiendo in questo modo una vera e propria sua delegittimazione.

I negoziati, finalizzati a un accordo di pace, che verrà poi firmato il 29 febbraio 2020, per quanto riguarda gli Usa sono gestiti da Zaimai Khalizai, diplomatico afgano americano già ambasciatore dell’Afghanistan negli Stati Uniti, i Talebani, invece, sono rappresentati da Mohammad Abbas Stanikzai diplomatico a capo dell’ufficio di Doha e da mullah Abdul Ghani Baradar cofondatore dei Talebani rilasciato nel 2018 da una prigione pakistana.

L’oggetto dell’accordo di febbraio 2020 è stato essenzialmente basato su due punti: il ritiro di tutte le truppe armate straniere entro il primo maggio del 2021 e l’impegno da parte dei Talebani a che il territorio afgano non sia più la base di attività terroristiche o di minaccia nei confronti degli Usa; nonché l’avvio di un dialogo interno tra afgani. Tuttavia, va detto che se gli Usa mirano a portare sostegno principalmente militare per il consolidamento di un governo di tipo repubblicano in Afghanistan, i Talebani vogliono creare di nuovo l’istituzione di un Emirato islamico auspicabilmente retto da Pakistan, Iran, Cina e Arabia Saudita.

La sigla dell’accordo è avvenuta alla presenza dei ministri e delle rappresentanze delle organizzazioni internazionali di trenta paesi. L’accordo, quindi, ha sicuramente una rilevanza internazionale ma non è ancora risolutivo in quanto, a oggi, non si registra né la fine della guerra né tantomeno quella dell’intervento americano in Afghanistan.

Gli equilibri dell’area: l’utilità (tutta Usa) della pressione

L’accordo dimostra inevitabilmente la sconfitta riportata dall’amministrazione americana rispetto al conflitto afgano, questione che intende abbandonare – come già avvenuto in passato – lasciando alle forze di influenza locali la risoluzione effettiva del medesimo per occuparsi di questioni che al momento le premono maggiormente, come l’avanzata dell’egemonia economica internazionale da parte della Cina o il controllo delle aree di influenza della Russia. Tuttavia, è chiaro allo stesso tempo che risulta sempre importante mantenere per gli Usa una certa pressione sull’Afghanistan, data la sua geolocalizzazione, vicina com’è all’Iran alla Cina alla Russia e al Pakistan con i quali gli Stati Uniti sono in contrasto o in competizione. La sconfitta americana nel conflitto si evince anche dalla progressiva diminuzione dei toni della narrazione delle amministrazioni americane che si sono susseguite nel tempo rispetto agli obiettivi iniziali della guerra in Afghanistan da parte degli Usa, per i quali, dopo venti anni di conflitti, è sufficiente la sigla di un accordo con gli insorti talebani anche se gli attacchi a opera di questi sono ancora oggi tutt’altro che sedati. Il disimpegno completo delle forze armate statunitensi, quindi, è stato previsto dopo 14 mesi dalla stipula dell’accordo, mentre i militari della Nato e altri alleati determineranno un progressivo disimpegno in modo proporzionale. L’amministrazione Trump si è impegnata formalmente anche a rimuovere tutte le sanzioni che gravano sui Talebani e ha promesso la liberazione dei loro prigionieri. Da parte loro, i Talebani devono assicurare una notevole diminuzione degli atti di violenza e l’impegno a negoziare con il governo afgano, oltre che, come detto, a far sì che il gruppo terrorista non rappresenti una minaccia per gli Stati Uniti.

L’indagine dell’Aja sui crimini di guerra (di tutti)

Non è in ogni caso da sottovalutare quanto è avvenuto immediatamente dopo la stipula dell’accordo Usa-Talebani, ossia la decisione all’unanimità, da parte del Tribunale Internazionale dell’Aja del 5 marzo del 2020, con la quale si è autorizzato il procuratore generale Fatou Bensouda ad avviare un’indagine sui crimini di guerra commessi in Afghanistan da parte dei Talebani, degli Usa e delle forze del governo afgano. La richiesta di avviare un’indagine era già stata presentata alla Camera preliminare della Corte internazionale nel 2017 in esito alle denunce delle vittime dei familiari per i crimini puniti dal diritto internazionale compiuti nel conflitto, ma all’epoca era stata respinta sulla base della mancata collaborazione che le parti chiamate in causa avrebbero sicuramente posto in essere rispetto a una chiarificazione degli avvenimenti oggetto delle indagini. Inoltre l’altra motivazione addotta dalla Camera fu quella concernente l’elevato costo che un processo di questo tipo avrebbe comportato. Se lo scorso anno si è arrivati a ribaltare la sentenza è sia per il cambiamento dello scenario politico del conflitto afgano, sia perché vi sono nuove evidenze fattuali portate avanti dall’accusa che non possono essere ignorate e sulla base delle quali è soddisfatto sicuramente il fumus delicti. Ciò che va sottolineato è che oggetto delle indagini non saranno soltanto i crimini commessi nel territorio afgano ma anche quelli compiuti in altri paesi connessi con il conflitto afgano, come Lituania, Polonia e Romania e che, non solo, si procederà per i crimini per i quali è stata richiesta l’autorizzazione a procedere da parte del procuratore generale presso il Tribunale dell’Aja, ma anche per qualsiasi crimine di competenza della Corte che emergesse nel corso delle indagini, collegato a tale conflitto. Secondo Amnesty International si tratta di «una decisione storica con cui il massimo organo di giustizia internazionale, rimediando a un suo terribile errore, si è posto da parte delle vittime dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto afgano».

Inoltre l’Ispettorato generale delle forze di difesa australiane in un rapporto pubblicato nel 2020, basato su un’inchiesta diretta dal giudice Paul Brereton durata 4 anni, ha ritenuto credibili le informazioni circa la responsabilità da parte delle forze speciali australiane di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare dell’uccisione di 39 civili e di trattamenti disumani commessi tra il 2005 e il 2016 in Afghanistan, raccomandando un’indagine penale in merito. La Commissione indipendente dei diritti umani dell’Afghanistan ha quindi invitato gli Stati Uniti e il Regno Unito a seguire l’esempio australiano e a indagare in merito ad alcuni atti commessi dalle proprie forze speciali potenzialmente qualificabili come crimini di guerra.

Il 2020 inoltre viene ricordato anche per essere stato l’anno in cui si è registrato il più alto numero di vittime dall’inizio del conflitto nel 2001 e in cui sono iniziati dei nuovi negoziati, questa volta, tra il governo di Kabul e i Talebani sempre finalizzati, come quelli del 2019, tra Usa e Talebani, alla costituzione di un sistema di pace in Afghanistan.

I nuovi negoziati e la delegittimazione di Ghani

Tali nuovi negoziati, portati avanti a partire da settembre del 2020, sono stati – come detto precedentemente – conseguenza diretta delle condizioni poste alla base dell’accordo siglato nel febbraio 2020 tra Stati Uniti e Talebani. I rappresentanti delle due diverse fazioni nel paese sono dal lato della squadra nazionale della Repubblica islamica in Afghanistan (IRoaA team), Abdullah Abdullah, in quanto presidente dell’Alto Consiglio di Riconciliazione Nazionale (Hncnr) e, per la delegazione talebana, Mawlavi Abdul Hazim Ishaqzai, figura di alto rilievo religioso nel paese e vicino a Hibatullah Akhunzada.

Il governo bicefalo

Le cause dell’estromissione dell’esecutivo retto dall’attuale presidente Ghani in tali negoziati intrafgani vanno individuate in due fenomeni. Il primo è costituito dal fatto che i Talebani non hanno mai riconosciuto le vittorie elettorali ottenute da Ghani, sia nel 2014 che nel 2019, ritenendo che in entrambe le occasioni vi sia stata una manipolazione dei risultati elettorali; il secondo fenomeno invece è fondato sull’ampia contestazione subita, sempre in conseguenza dell’esito delle votazioni, da parte dei partiti di opposizione e così accesa d’aver costretto l’esecutivo neoeletto, nel 2014, ad affidare ad Abdullah Abdullah, il leader del principale partito di opposizione, il ruolo di amministratore delegato del governo presieduto da Ghani e, dopo le elezioni del 2019, a concedergli proprio la carica di capo del Consiglio di pace in Afghanistan. Infatti, il risultato delle elezioni di settembre del 2019 non è stato mai avallato da Abdullah Abdullah che aveva costituito un governo “ombra” speculare a quello di Ghani, tentando di impedirne l’insediamento, fino al maggio del 2020 quando, con l’intensificarsi degli attacchi dei Talebani, i due leader hanno concordato una ripartizione proporzionata degli incarichi all’interno del neoeletto esecutivo. Per questo motivo il governo di Kabul oggi viene definito bicefalo. Per aggirare questi ostacoli già nel 2019 all’inizio dei negoziati Usa-Talebani, per l’accordo siglato a febbraio del 2020, il capo negoziatore del governo afgano Stanikzai ha inventato lui stesso il termine “squadra nazionale inclusiva efficace”, identificata poi nel 2020 come team IRoA.

Tuttavia l’attuale repubblica che siede accanto ai Talebani nei negoziati intrafgani, avviati a settembre del 2020, non esprime tanto un pluralismo democratico presente nel paese, quanto una frammentazione delle forze politiche afgane. La posizione dei Talebani, dopo i negoziati intrafgani, sembra spingere più verso un sistema di governo ibrido islamico che verso un nuovo Emirato. Per quanto riguarda invece l’influenza degli altri attori regionali, quali Pakistan, Russia Iran e Cina, anche se hanno svolto un ruolo importante per l’instaurarsi dei negoziati, la loro influenza nella formalizzazione di un accordo conseguente a questi non deve essere sopravvalutata: i vicini dell’Afghanistan infatti hanno poca capacità di plasmare il pensiero dei Talebani che sanno di potersi liberamente sganciare da eventuali concessioni o promesse di supporto a un governo repubblicano afgano, potendo rinunciare ai colloqui intrafgani e persistere con i propri atti di guerriglia.

Una difficile eredità

A novembre del 2020, inoltre, l’allora segretario americano alla difesa Christopher Miller ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero ritirato le proprie truppe dall’Afghanistan con un’ulteriore riduzione delle stesse dopo le 8000 ritirate lo scorso anno, fino ad arrivare a 2500 entro il mese di gennaio 2021. Questa decisione si è determinata in esito alla vittoria elettorale di Joe Biden, il 7 novembre del 2020, prima del suo insediamento il 20 gennaio del 2021. Biden infatti al momento sta gestendo la difficile eredità lasciata dal suo predecessore nel conflitto afgano dovendo fare i conti, da un lato con le condizioni poste dall’accordo Usa-Talebani del febbraio 2020, dall’altro con l’esacerbarsi degli attacchi armati per mano dei Talebani e del sedicente Stato Islamico in Afghanistan.

Trump, dal canto suo, non ha mancato di evidenziare più volte i risultati diplomatici ottenuti dalla sua amministrazione rispetto alla questione afgana, in particolare: il ritiro delle truppe americane, le garanzie sull’antiterrorismo e del cessate il fuoco, in una prospettiva futura, da parte dei Talebani nonché dell’inizio dei negoziati intrafgani con due incontri rispettivamente tenutisi a settembre del 2020, e all’inizio di gennaio del 2021. Tuttavia, il conflitto resta oggi tutt’altro che concluso.

Il ritiro condizionato delle truppe

Alla data del suo insediamento nel 2021, anno in cui ricorre il ventennale dall’inizio del conflitto in Afghanistan, Biden ha, in tale sede geopolitica, come primo elemento con cui confrontarsi, quello temporale dettato dall’accordo Usa-Talebani siglato a Doha, ossia quello del ritiro, entro il primo maggio del 2021 di tutte le truppe americane.

Al riguardo si sottolineano le dichiarazioni del neoeletto consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che ha ritenuto, fin da subito, di chiarire l’intenzione della nuova amministrazione a rivedere l’accordo siglato con i Talebani a febbraio del 2020 per verificare se, effettivamente, i Talebani stiano ponendo del tutto fine ai loro legami con i gruppi terroristi e se questa verifica potrebbe comportare la proroga di ulteriori sei mesi della presenza delle truppe americane in Afghanistan, dilazionando la data del loro ritiro. Ciò, in ragione anche del fatto che il ritiro delle forze armate statunitensi deve essere interpretato, secondo l’attuale amministrazione americana, nel senso che questo avverrà solo se vi saranno evidenze fattuali circa l’effettivo adempimento, da parte dei Talebani, delle condizioni dettate nell’accordo con gli Usa.

La società civile: attore e osservatore permanente

In tale scenario il ruolo della società civile afgana si è evoluto nel tempo: all’inizio del XX secolo i rappresentati della società civile erano il clero e gli attori religiosi mentre a partire dalla metà del XX secolo, la rappresentanza della società civile è stata identificata nei professionisti, nei politici, negli artisti e più in generale in tutti i cittadini con alle spalle un sistema di istruzione superiore. Con l’invasione sovietica vi è una rilevante mutazione degli attori della società civile, sia durante il conflitto contro l’Urss, sia nel corso del governo del paese da parte dei mujaheddin sia in seguito, con gli stessi Talebani. La società civile, da questo momento in poi, sarà stata costituita prevalentemente dalle organizzazioni non governative nazionali e internazionali.

A partire dal 2001 la società civile afgana, invece, ha operato in un contesto maggiormente inclusivo grazie al riconoscimento del suo ruolo da parte delle istituzioni statali e ha lavorato nell’ambito dell’educazione civica ricoprendo posizioni di rilievo anche nei media e nelle organizzazioni di diverso tipo.

Infine, oggi, la società civile in Afghanistan è composta da ong, sindacati, organizzazioni sociali e culturali, organizzazioni comunitarie, organizzazioni femminili e di cittadini che promuovono l’organizzazione religiosa, i diritti delle donne, la libertà di parola e più in generale i diritti umani. In quest’ottica è facile comprendere come essa costituisca un attore rilevante per il raggiungimento di un’effettiva condizione di pace nel paese, quantomeno come osservatore permanente.

L’escalation di attacchi terroristici

Nel mese di marzo 2021 infatti – nonostante l’accordo di pace firmato il 29 febbraio del 2020 tra Stati Uniti e Talebani e le due tornate negoziali intra- afgane – si è registrata un’escalation degli attacchi terroristici nel paese. Intanto si avvicina sempre maggiormente il termine del Primo Maggio per il ritiro delle truppe americane. Gli attacchi di cui sopra hanno interessato soprattutto le donne. A essere rimaste uccise, infatti, agli inizi di marzo, sono state una giovane dottoressa afgana che si stava recando al lavoro nella città di Jalalabad, a causa di un ordigno esplosivo posizionato sotto la sua automobile e di tre giornaliste dipendenti della stessa emittente locale, in esito a tre diversi attentati, mentre, tre mesi prima, era già stata uccisa la presentatrice della stessa emittente. Il 30 marzo 2021 Amnesty International inoltre ha riportato l’assassinio di tre operatrici sanitarie, impegnate nella campagna di vaccinazione contro la poliomielite, sempre nella città di Jalalabad, definendo tale atto «codardo, contro tre donne impegnate a proteggere la salute di 10 milioni di bambine e bambini al di sotto dei cinque anni di età, all’inizio della campagna di vaccinazione».

Negli ultimi mesi gli omicidi sono stati rivolti specificatamente a un tipo di appartenenti alla società civile: giornalisti, giovani istruiti, attiviste per i diritti umani. Tali uccisioni sono finalizzate a distruggere la speranza di quanti si impegnano quotidianamente per un futuro diverso dell’Afghanistan e sono stati rivendicati dal gruppo terrorista dello Stato Islamico in Afghanistan con l’intento di affermare la propria presenza sul territorio al pari di al-Qaeda e dei Talebani.

Per questo motivo, in esito agli omicidi di marzo, Fatima Gailani, una delle negoziatrici a Doha per l’accordo Usa-Afghanistan, ha chiesto che i Talebani, distaccandosene, condannino pubblicamente gli attacchi rivendicati dall’IS-K e che si impegnino maggiormente a favore dei cittadini afgani, con una buona istruzione, affinché rivestano ruoli di rilievo nella società civile.

Regioni strategiche: il Nangarhar…

Come visto, i recenti attentati si sono accentuati proprio nella regione del Nangarhar di cui la capitale è la città di Jalalabad, e l’autore è sempre l’IS-K che, come detto, è stato ufficialmente dichiarato sconfitto nel 2019 dagli Usa, ma che in realtà non è stato mai debellato dal territorio afgano e, negli ultimi mesi, sta sferrando sanguinari attacchi prevalentemente sulla popolazione civile come quelli avvenuti dall’11 al 17 marzo e tra il 20 e il 21 marzo del 2021. Secondo il governo di Kabul, pur essendo la maggior parte degli attacchi rivendicati dal sedicente Stato Islamico, essi vengono realizzati con l’appoggio dei Talebani che forniscono militanti e agevolano le attività del gruppo terrorista, Talebani che, a loro volta, sarebbero sostenuti da alcuni militanti pakistani.

La regione del Nangarhar è particolarmente coinvolta dagli attacchi terroristi per diverse ragioni. In primo luogo, la città di Jalalabad ha una posizione strategica, essendo il primo centro urbano prima del confine a Nordest dell’Afghanistan con il Pakistan, nel quale, fin dagli anni Ottanta, si è stanziato, dopo l’occupazione sovietica, il gruppo dei Talebani. In secondo luogo, la regione ha una rilevante importanza poiché la zona risulta essere un punto di snodo cruciale per i due paesi in ragione del passaggio di merci e delle risorse del territorio prettamente rurale. A tali caratteristiche, tipiche dell’area, si aggiunge poi l’attuale presenza massiccia di esponenti del sedicente Stato Islamico, per cui in tali territori si sono accesi negli ultimi anni gli scontri più cruenti tra Stato Islamico e Talebani con conseguenze disastrose sotto il profilo economico, ambientale e rispetto alla condizione della popolazione civile locale, considerando le migliaia di sfollati interni dirette in altre aree del paese e di rifugiati nei paesi limitrofi, provenienti da quest’area.

… e linee tracciate sulla carta

Infine, si aggiunge il problema della certa determinazione del confine territoriale tra tale parte Nordest dell’Afghanistan e il Pakistan, in quanto l’attuale delimitazione viene contestata e non è stata mai riconosciuta dall’Afghanistan poiché imposta sotto il dominio inglese senza tener conto che in prossimità dei due lati del confine risiedevano e risiedono da sempre molti individui di etnia pashtun. Da ciò si comprende anche la molteplicità di aspetti culturali, etnici, religiosi condivisi tra i due paesi e che, nel corso degli anni e ancora oggi, i Talebani hanno saputo sfruttare per il perseguimento dei propri obiettivi. I Talebani, tuttavia, sono responsabili attualmente di un diverso tipo di attentati rivolti, non tanto verso la popolazione civile come nel caso del sedicente Stato Islamico, quanto piuttosto verso le istituzioni dell’esecutivo afgano: come i convogli militari e di polizia gli stessi edifici istituzionali, facendo emergere così il preoccupante cambiamento in ambito securitario seguito al parziale ritiro delle truppe statunitensi nel 2019.

18 marzo: la conferenza di pace di Mosca

Infatti, come dimostrano gli accadimenti di metà marzo il rapporto Talebani-Usa, in virtù dell’accordo, non può certo considerarsi disteso: il 17 marzo 2021 i militari statunitensi hanno dichiarato di aver compiuto un attacco aereo contro i Talebani a sostegno del governo afgano che ha provocato la morte di 48 persone nella provincia di Kandahar. Tuttavia, se da un lato gli Stati Uniti hanno affermato che è stato eseguito in piena conformità con l’accordo di Doha, i Talebani hanno invece ritenuto che l’attacco aereo sia da considerarsi una violazione esplicita dell’accordo di pace di febbraio dello scorso anno. In tale contesto, il 18 marzo, si è tenuta una conferenza internazionale sulla pace in Afghanistan a Mosca coerente con l’intento americano di includere anche gli altri stati che esercitano una sfera d’influenza sull’Afghanistan. Infatti, la conferenza è stata l’occasione per la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta della Russia, della Cina, degli Stati Uniti e dal Pakistan in merito al conflitto afgano, mediante la quale hanno deciso che non offriranno sostegno alla creazione di un nuovo Emirato islamico in Afghanistan ma che sosterranno un’azione diplomatica per la risoluzione del conflitto. La dichiarazione è suddivisa in dieci sezioni nelle quali si afferma: l’esistenza di una ferma volontà del popolo afgano rispetto a una condizione di pace duratura nel paese da conquistare solo mediante un’azione diplomatica; la richiesta della riduzione degli atti di violenza del paese e più specificamente la richiesta ai Talebani di non portare avanti ulteriori offensive in primavera; l’impossibilità per i paesi partecipanti alla conferenza di sostenere il ripristino di un Emirato islamico; la necessità del proseguimento dei negoziati intrafgani con una specifica tabella di marcia rispetto agli obiettivi che le parti si propongono; l’imprescindibilità di creare un governo afgano indipendente, sovrano, unificato e democratico; la garanzia dell’assenza di qualsiasi legame con gruppi terroristi; il presupposto fondamentale della protezione di tutti i cittadini afgani; l’importanza di un dialogo internazionale dell’Afghanistan in grado di fronteggiare la crisi del paese; l’apprezzamento per il sostegno offerto da Qatar a ospitare i colloqui di pace e, infine, la nomina del segretario generale delle Nazioni Unite Jean Arnault come inviato nel paese.

La possibile proroga del ritiro delle truppe Usa

Inoltre il 22 marzo del 2021, il segretario alla difesa Lloyd Austyn si è recato in Afghanistan: Il capo del Pentagono infatti ha ritenuto necessario incontrare personalmente l’attuale presidente Ashraf Ghani per discutere dell’escalation degli attentati nel paese e, il 22 marzo, il portavoce dei Talebani ha confermato alla stampa che si sta mettendo in atto un piano di sostanziale di riduzione della violenza nel paese entro 90 giorni, tuttavia ancora non qualificabile come un vero e proprio “cessate il fuoco”. Inoltre, il presidente della Commissione delle Forze Armate Statunitensi Adam Smith, il 25 marzo, ha rivelato l’intenzione dell’amministrazione Biden di negoziare una proroga della scadenza per il ritiro delle truppe statunitensi – condivisa dalla Nato che è pronta ad aspettare con gli Usa il ritiro delle proprie forze – e che, tuttavia, i militanti talebani stanno combattendo contro l’IS-K, quanto contro il governo afgano. Al riguardo si sottolinea che il parlamento tedesco, il 25 marzo 2021, ha già però avallato il rinnovo della partecipazione delle truppe tedesche Nato nel conflitto afgano fino alla fine del 2022. Infine, il 31 marzo, secondo il quotidiano “Tolo News” gli stati Uniti sarebbero sul punto di decidere per una proroga dai 3 ai 6 mesi per il ritiro delle truppe, mentre i Talebani hanno richiesto la liberazione di 7000 loro detenuti nelle prigioni afgane.

Intanto le violenze nel paese si stanno esacerbando sempre di più. La sensazione che si ha, quindi, è che sia nel caso in cui Joe Biden rispettasse la condizione del ritiro delle truppe dal Primo Maggio entro l’11 settembre, conseguenza dell’accordo formalizzato dalla precedente amministrazione degli Stati Uniti con i Talebani, sia nel caso in cui il presidente neoeletto decidesse di non rispettarla, prorogando i termini di alcuni mesi, potrebbero comunque verificarsi nuovi scontri e attacchi armati: nel primo caso perché i Talebani e il sedicente Stato Islamico potrebbero, in questo modo, continuare a contrastare il consolidamento dell’esecutivo afgano, avendo maggiore campo libero e approfittando del totale disimpegno delle truppe americane, mentre nel secondo caso avrebbero l’alibi del mancato rispetto del termine per giustificare il perdurare delle loro attività sanguinarie di guerriglia.

Quello che si evince in tale scenario politico e che condiziona anche le dinamiche strategiche e tattiche degli altri paesi interessati alla stabilizzazione dell’area è il principio secondo il quale, per risolvere situazioni complesse come quella afgana, l’intervento militare è una soluzione meramente transitoria nel processo di pace che coinvolge il paese. Questo infatti dovrebbe essere accompagnato da politiche basate principalmente sul miglioramento del sistema scolastico-educativo per la popolazione civile e sulla messa in atto di strumenti di state building rispetto alle forze politiche locali: solo in questo modo si potrebbe raggiungere effettivamente il tanto auspicato cambiamento.