n. 3 – Due Corti internazionali a confronto: il conflitto israelo-palestinese

Prosegue l’analisi di Fabiana Triburgo con approccio giuridico gli organismi sovrastatali come l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo saggio in particolare si concentra sulla Corte internazionali di giustizia e sulla Corte penale internazionale, due entità autonome e che seguono tipi diversi di istruttorie e possono emanare provvedimenti differenti. Vediamo il caso del conflitto israelo-palestinese.

L’immobilismo del processo decisionale determinatosi per diversi mesi all’interno del Consiglio di Sicurezza, in ragione del diritto di veto, relativamente all’ipotesi di una tregua o del passaggio degli aiuti umanitari nel conflitto israelo-palestinese è stato scosso dalla forza propulsiva delle risultanze giurisdizionali legate a due corti internazionali in particolare la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, più nello specifico l’ufficio del procuratore generale (Office of the Prosecutor, cosiddetto OTP), entrambe aventi sede all’Aja nei Paesi Bassi.

Ruoli e funzioni

Questo attivismo così precipuo nei provvedimenti emanati da entrambi nel 2024 – a seguito di due diversi tipi di istruttoria – consentono di delineare meglio le funzioni e i ruoli dell’una e dell’altra Corte nell’alveo delle dinamiche internazionali, pur essendo doveroso anticipare fin da subito che – in considerazione della base volontaristica che caratterizza l’adesione degli stati al diritto internazionale – spesso i provvedimenti delle medesime, pur essendo vincolanti secondo le norme del diritto internazionale, non producono conseguenze giuridiche effettive nei confronti dei soggetti verso i quali vengono emanate ma assumono piuttosto una valenza di natura politica. Ad ogni modo nel corso degli anni – si rammenta che la data di costituzione della Corte di giustizia internazionale è il 1945 mentre la Corte penale internazionale è stata istituita nel 1998 oltre 50 anni dopo – si sono potenziati meccanismi legati alle consuetudini internazionali e alla cooperazione degli stati aderenti ai trattati, per ovviare, sia pure parzialmente, alla mancanza di efficacia sul piano della realtà delle decisioni di tali Corti così diverse tra loro da poter operare contemporaneamente rispetto alla medesima situazione internazionale come sta avvenendo nel conflitto scoppiato da oltre otto mesi nella striscia di Gaza.

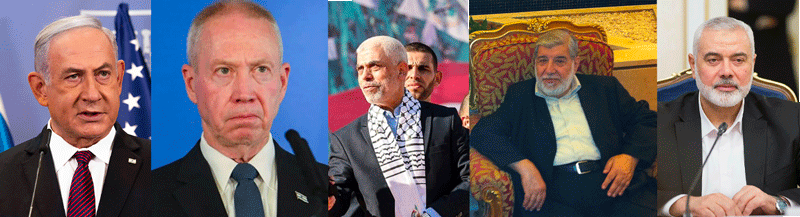

Rispetto al confitto israelo-palestinese, più precisamente per gli eventi avvenuti in seguito all’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, la Corte di giustizia internazionale è stata adita mediante ricorso d’urgenza presentato dal Sudafrica nel quale si dichiarava che la guerra condotta dall’esercito israeliano nella striscia di Gaza fosse qualificabile come un atto di genocidio contro il popolo palestinese e che quindi Israele avesse violato la Convenzione sul genocidio del 1948. A tal proposito, come vedremo più avanti nel dettaglio, la Corte di giustizia internazionale si è pronunciata con l’applicazione di misure cautelari nei confronti dello Stato di Israele. Rispetto ai medesimi avvenimenti, l’azione di impulso della Corte penale internazionale è invece avvenuta motu proprio da parte del procuratore generale presso la corte Karimi Khan, secondo una delle ipotesi previste dallo Statuto di Roma del 1998 ed entrato in vigore il primo luglio 2002. Il procuratore, svolgendo attività di indagine nello Stato di Israele e in Cisgiordania, ha concluso emettendo un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità nei confronti di tre esponenti di Hamas ossia Yahya Sinwar, capo del movimento di resistenza islamica Hamas nella Striscia di Gaza, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante in capo all’ala militare di Hamas, ossia delle cosiddette Brigate Al-Qassam e Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, ma nello stesso tempo nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro israeliano della Difesa attualmente in carica, Yoav Gallant.

Due Corti, due teste

La diversità della tipologia e delle conseguenze dei provvedimenti adottati dalla Corte di giustizia internazionale e dal procuratore generale presso la Corte penale è dovuta alle differenze ontologiche dei due organismi internazionali e delle loro diverse funzioni. La Corte internazionale di giustizia infatti è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite e il suo statuto è parte integrante della Carta delle Nazioni Unite. Essa ha come scopo principale – oltre alla funzione consultiva esercitata a favore dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e delle Agenzie delle Nazioni Unite – quello di risolvere le controversie tra gli stati applicando il diritto internazionale o “secondo equità”, qualora le parti ossia gli stati lo richiedano espressamente. Si rammenta che i 17 giudici che la compongono, ognuno di diversa nazionalità in carica per 9 anni e rieleggibili nominati dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza, non sono rappresentanti delle posizioni politiche dei diversi stati dei quali sono cittadini e le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei giudici presenti. Premesso ciò, rispetto al ricorso d’urgenza presentato dal Sudafrica contro Israele, la Corte di giustizia con Ordinanza 192 del 26 gennaio 2024 non ha chiaramente deciso nel merito degli accadimenti verificatisi dal 7 ottobre 2023 – decisione che potrebbe richiedere anni per la sua emanazione – ma ha emesso misure cautelari nei confronti dello Stato di Israele chiedendogli al contempo di fare tutto il possibile per prevenire atti genocidari nella striscia di Gaza e di consentire l’accesso agli aiuti umanitari.

L’ipotesi di genocidio: la Corte di giustizia definisce le vittime

Se con tale decisione la Corte di giustizia internazionale non ha dato seguito alla richiesta del Sudafrica di interrompere i combattimenti, imponendo il cessate il fuoco, ha tuttavia implicitamente riconosciuto, decidendo per l’applicazione delle misure cautelari, il cosiddetto fumus boni iuris – ovverossia l’ipotesi di genocidio – rispetto alle azioni compiute da Israele, avendo oltretutto sostenuto che i palestinesi sembrano costituire «gruppo nazionale etnico razziale o religioso» richiamando in tal modo proprio l’esatta dizione mediante la quale, nell’art. 2 della Convenzione sul genocidio del 1948, vengono individuati i destinatari di tale delitto. La Corte di giustizia infatti può adottare in base all’art. 41 del suo statuto nei confronti di uno stato provvedimenti cautelari qualora ritenga che vi sia: il rischio di un pregiudizio irreparabile rispetto ai diritti oggetto del procedimento giurisdizionale, nell’ipotesi in cui la violazione di questi diritti potrebbe comportare conseguenze irreparabili o ancora nei casi di urgenza, ossia qualora ricorra un rischio reale e imminente che sia arrecato un pregiudizio irreparabile a tali diritti prima della decisione definitiva della Corte.

Nello specifico la Corte internazionale di giustizia ha emesso alcune misure cautelari nei confronti di Israele. In primo luogo, la Corte ha ordinato a Israele che il suo esercito non violi la Convenzione sul genocidio – ratificata sia dal Sudafrica che da Israele – evitando l’uccisione dei civili palestinesi nonché di causare loro danni fisici e morali; la Corte ha poi statuito che Israele dovrà punire i cittadini israeliani che pongono in essere atti vietati ai sensi della Convenzione sul genocidio, consentire l’ingresso degli aiuti umanitari sulla striscia di Gaza senza alcuna limitazione, impedire la distruzione di prove utilizzabili nel corso del giudizio di merito sul genocidio e dovrà anche presentarsi davanti alla medesima dopo un mese per dimostrare che tutte le succitate misure cautelari siano state effettivamente adottate.

Vale la pena dunque soffermarsi sul delitto che secondo il Sudafrica sarebbe stato compiuto da Israele nei confronti del popolo palestinese ossia il genocidio che può essere realizzato sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

Come già detto la commissione di condotte riconducibili al succitato crimine sono vietate da una specifica Convenzione del 1948 non solo ai fini della repressione ma anche della prevenzione di atti di natura genocidaria. Inoltre, il genocidio come ogni reato è composto sia dall’elemento cosiddetto oggettivo, ossia gli atti compiuti materialmente dagli autori del reato, che dall’elemento soggettivo – in questo caso dolo specifico – ossia la condizione mentale dei medesimi autori del reato atta a sorreggere quei comportamenti vietati dall’ordinamento internazionale. Integrano a tal fine atti di genocidio nei confronti delle vittime di tale delitto le seguenti condotte: le uccisioni, le gravi lesioni dell’integrità fisica e di quella mentale, la sottoposizione a condizioni di vita insostenibili, l’impedimento alle nascite e il trasferimento forzato dei minori. Va altresì precisato che anche i comportamenti definibili quali complicità, concorso, istigazione o incitamento pubblico alla commissione di condotte genocidarie sono punibili ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda invece l’elemento soggettivo del reato è necessario (ai sensi della Convenzione) che l’autore / gli autori – in questo caso lo stato o gli stati – abbiano posto in essere gli atti genocidari «al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso», gruppo che, come già anticipato in precedenza, può essere agevolmente considerato quello del popolo palestinese presente sulla Striscia di Gaza con circa oltre 2 milioni di abitanti.

Il riconoscimento di un singolo stato può minare i provvedimenti

Tuttavia, se da una parte è vero che tutti gli stati facenti parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sono obbligati a conformarsi al contenuto dei provvedimenti emessi dalla Corte di giustizia, dall’altra ciò che è fondamentale sottolineare è che tale assunto è comunque subordinato al fatto che il singolo stato, facente parte della controversia dinanzi alla Corte, abbia accettato la giurisdizione della medesima mentre Israele non l’ha fatto, così come d’altronde gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Questa posizione mina evidentemente la reale efficacia giuridica di un provvedimento della Corte di giustizia verso Israele o verso qualsiasi altro stato che non abbia accettato la sua giurisdizione tenuto conto che – come vedremo anche per la Corte penale internazionale – non vi è un organo in seno alle Nazioni Unite che sia in grado di far applicare i provvedimenti delle Corti internazionali in modo coercitivo. Ciò si ricollega indirettamente anche alla consuetudine internazionale delle missioni di peacekeeping ed è strettamente collegato al fatto che le disposizioni di cui agli artt. 43 e seguenti della Carta delle Nazioni Unite che prevedono un organo di “polizia internazionale” non hanno mai trovato applicazione. Secondo gli artt. 43, 44, 45, gli stati membri avrebbero dovuto stipulare con il Consiglio di Sicurezza il numero, il grado di preparazione e la dislocazione delle forze armate da impiegare nell’alveo di tale organo di polizia internazionale mediante vari contingenti nazionali facenti capo a un Comitato di Stato Maggiore, sottoposto all’autorità del Consiglio di Sicurezza.

Quali differenze tra le Corti internazionali?

Prima di soffermarci sul contenuto del mandato di arresto emesso dal procuratore generale presso la Corte penale internazionale il 20 maggio 2024 occorre specificare le differenze di tale Corte – oltre a quelle temporali relative all’anno della sua istituzione mediante lo Statuto di Roma del 1998 – rispetto alla Corte di giustizia internazionale.

“Sterminio di Gaza: violazione di norme di consuetudine internazionale”.

La Corte penale internazionale non è infatti un organo giurisdizionale delle Nazioni Unite e non persegue gli stati per le violazioni delle norme di diritto internazionale bensì i singoli individui per alcune fattispecie di reati rilevanti ai sensi del diritto penale internazionale, più nello specifico il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i crimini contro la pace e di aggressione.

Tale distinzione comporta delle conseguenze non trascurabili in quanto come visto

la Corte di giustizia internazionale ha invece come destinatari gli stati che, in quanto enti collettivi qualificabili come persone giuridiche, non possono – qualora vengano condannati per violazione delle norme internazionali – commettere crimini penalmente sanzionabili e quindi le pene a essi comminate, mediante i provvedimenti giurisdizionali, non potranno mai essere quelle previste comunemente negli ordinamenti penali ma avranno tutt’altro tipo di contenuto

come per esempio l’embargo o la rottura dei rapporti diplomatici con gli altri stati delle Nazioni Unite. D’altro canto, va altresì precisato che la competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale – così come definita dagli artt. 17 e 18 dello Statuto di Roma – è sussidiaria o meglio complementare rispetto a quella degli stati.

Essa quindi sussiste solo nell’ipotesi in cui gli stati non vogliano o non possano punire le quattro fattispecie dei crimini internazionali di cui sopra e può essere attivata solo mediante le tre modalità previste dallo Statuto di Roma, ossia su iniziativa spontanea del procuratore generale presso la Corte penale, come nel conflitto israelo-palestinese, o mediante richiesta di uno degli stati membri della Corte (a oggi sono 123) oppure ancora su richiesta del Consiglio di sicurezza ma solo riguardo questioni che attengano alla violazione o alla minaccia della pace o ipotesi di aggressione che il Consiglio di sicurezza ritenga non siano di propria competenza. Inoltre, è necessario precisare che l’art. 12 dello Statuto di Roma stabilisce che la Corte penale internazionale – come si è visto per la Corte internazionale di giustizia – è competente soltanto nell’ipotesi in cui la sua giurisdizione sia riconosciuta dallo stato interessato dai suoi provvedimenti.

Tale disposizione di legge nel caso del conflitto israelo-palestinese è particolarmente rilevante perché, se da un lato Israele – così come gli Stati Uniti e la Russia – è tra gli stati firmatari, ma non ha ratificato lo Statuto di Roma per cui formalmente non ha riconosciuto la giurisdizione della Corte, nel caso della Palestina non si può giungere alla stessa conclusione. Infatti, già nel 2015 la Palestina ha richiesto di essere riconosciuta stato parte della Corte penale internazionale in conseguenza degli accadimenti avvenuti a opera di Israele nel giugno del 2014. Non è insolito infatti che gli stati che non percepiscano alcuna tutela da un organo giurisdizionale interno per condotte penalmente rilevanti – come diversi stati africani – sperino di ottenerla mediante l’adesione alla Corte penale internazionale.

Nel 2021 dunque a fronte di tale richiesta la Camera preliminare ha deciso che la Palestina debba essere riconosciuta a tutti gli effetti uno stato ai fini della giurisdizione della Corte penale internazionale e che essa è pienamente esercitabile rispetto ai territori occupati da Israele nel 1967 ossia la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est.

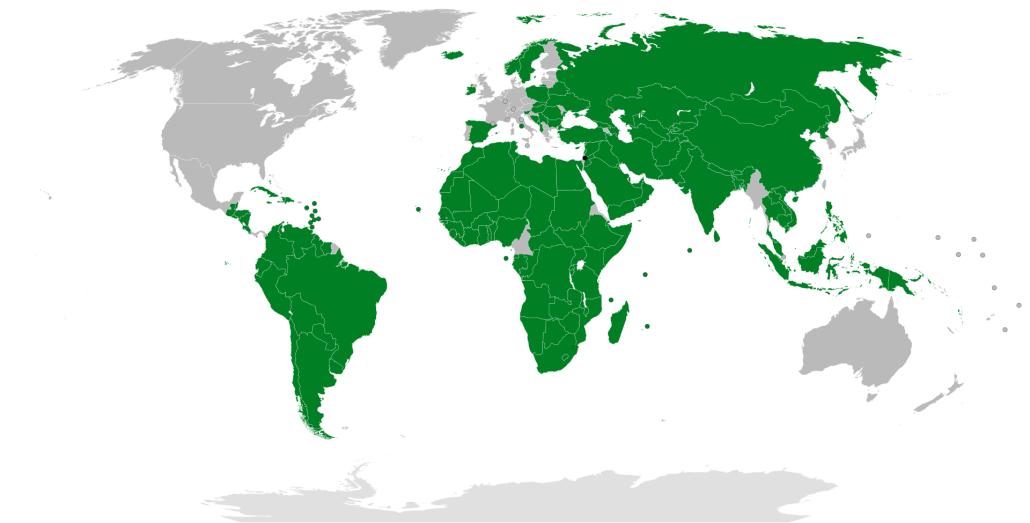

146 stati (e lo Stato Città del Vaticano) appartenenti all’Onu su 193 riconoscono lo Stato di Palestina.

Nel mandato di arresto del 20 maggio del 2024 il procuratore generale presso la Corte penale internazionale – in seguito alle attività di indagine svolte – ha ritenuto che sia i tre esponenti di Hamas sopraccitati che il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della Difesa dello Stato di Israele sono responsabili della commissione di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, ragione per la quale, ancor prima di analizzare il contenuto del provvedimento del procuratore occorre chiarire quali siano le fattispecie che vanno a integrare i suddetti crimini, perseguibili penalmente a livello internazionale.

Cosa sono i crimini di guerra?

Con crimini di guerra si fa riferimento alla violazione di quell’insieme di norme che disciplinano le condotte di quanti combattono nel corso delle ostilità. Tuttavia se è vero che non ogni violazione del cosiddetto Diritto bellico integri necessariamente un crimine internazionale, d’altro canto è vero che anche durante i conflitti armati debbano essere rispettate delle regole minime di civiltà non solo nei confronti della popolazione civile dello stato contro il quale si combatte ma anche rispetto ai prigionieri “dell’esercito nemico” che, non essendo più nella condizione di combattere, devono essere comunque rispettati nella loro condizione di esseri umani da cui discende come corollario il divieto assoluto di essere destinatari di qualsiasi forma ulteriore di violenza bellica, in esito alla loro cattura. Chiarito dunque quali sono i destinatari dei crimini di guerra occorre aggiungere che – così come per il genocidio – anche per i crimini di guerra è presente un complesso di norme internazionali scritte – più specificamente le quattro Convenzioni internazionali di Ginevra del 1949 – che indicano le fattispecie qualificabili come crimini di guerra. Come stabilito da tutte le quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949 – trattandosi anche in questo caso di un reato – costituiscono l’elemento oggettivo del suddetto crimine le condotte di omicidio, di stupro, di tortura, la presa di ostaggi, la violazione della dignità personale e i trattamenti inumani e degradanti, ma solo se compiuti nel corso di un conflitto armato o comunque compiuti in ragione dello stesso ovverossia essi devono essere qualificabili come una forma di partecipazione al conflitto. Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato invece in questo caso non è richiesto il dolo specifico come nel caso del genocidio ma l’intenzione di reggere la condotta così come sopra delineata dal punto di vista fattuale.

Si ricorda inoltre che i crimini di guerra sanzionabili secondo le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 erano soltanto quelli internazionali, ossia tra due o più stati, mentre con lo Statuto di Roma del 1998 si sono fatti rientrare nel novero di tali crimini anche quelli compiuti nei conflitti civili ossia tra fazioni diverse ma appartenenti al medesimo stato.

Non un’unica definizione

Più nello specifico con riferimento alla competenza della Corte penale internazionale i crimini di guerra vengono definiti dall’art. 8 dello Statuto di Roma. Diversa analisi è quella che deve essere dedicata alla nozione dei crimini contro l’umanità disciplinati invece dall’art 7 dello statuto della Corte penale internazionale – ma rispetto ai quali non c’è una Convenzione internazionale di riferimento. I crimini contro l’umanità sono una tipologia di crimini che vennero delineati, dal punto di vista storico, mediante l’attività del Tribunale di Norimberga nel corso dell’accertamento dei crimini del regime nazista nel periodo antecedente la Seconda guerra mondiale nei confronti dei cittadini tedeschi come destinatari di condotte criminose, i quali – non essendoci un conflitto in corso – non potevano rientrare chiaramente nel novero dei prigionieri o dei civili dello stato nemico come nel caso dei crimini di guerra.

Ci troviamo sempre, ad ogni modo, dinanzi a reati di rilievo internazionale per cui come è stato individuato per altri crimini penalmente sanzionabili, occorre comprendere l’elemento oggettivo del reato ossia la condotta del “reo” e il suo elemento soggettivo.

Quando il contesto conta

Per quanto attiene al primo aspetto va preliminarmente chiarito – anche in funzione della comprensione del contenuto del mandato di arresto internazionale del procuratore Karimi Khan – che le condotte riconducibili a crimini contro l’umanità possono essere compiute tanto in tempo di guerra quanto in tempo di pace. Esse sono l’omicidio, la tortura, lo stupro, la violenza, la riduzione in schiavitù, e altri atti penalmente rilevanti ma considerati leciti dall’esecutivo al potere in un dato momento storico. Tuttavia, tali condotte vengono qualificate come crimini contro l’umanità solo se compiute nel corso di un attacco sistemico e massiccio, ragione per la quale non possono essere configurati crimini contro l’umanità atti isolati bensì soltanto gli atti che rispondono a una puntuale politica di governo, tollerata dalle autorità nazionali. Inoltre, per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, anche nel caso dei crimini contro l’umanità ricorre la necessità di un dolo specifico – come si è visto per il genocidio – ossia non solo l’intenzione di porre in essere le condotte di cui sopra ma anche la consapevolezza che quanto si sta compiendo costituisca una violazione generalizzata dei diritti umani. Nel mandato di arresto del procuratore generale più nello specifico si ritengono responsabili – mediante diversi capi di accusa – gli esponenti di Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Ibrahim al- Masri, e Ismail Haniyeh, tanto della commissione di crimini di guerra che di crimini contro l’umanità.

Quali crimini?

Con riferimento ai soli crimini di guerra (in conformità al succitato art. 8 dello Statuto di Roma) vengono annoverati nel mandato di arresto la presa in ostaggio, i trattamenti crudeli e gli oltraggi alla dignità personale perpetrati nel corso della prigionia mentre come crimini contro l’umanità – in base all’art. 7 – vengono indicati lo sterminio, l’omicidio, e altri atti disumani e degradanti anche se nel contesto della prigionia. Ricondotti ad entrambi i crimini invece sono la tortura, lo stupro e gli altri atti di violenza sessuale. Nel mandato di arresto, rispetto a tali fattispecie rilevanti penalmente a livello internazionale, viene specificato che i crimini di guerra sono stati compiuti nel corso di un conflitto armato qualificato al contempo come internazionale e non internazionale tra Israele e Hamas mentre i crimini contro l’umanità nel corso di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Israele, compiuto da parte di Hamas e di altri gruppi armati in conformità all’organizzazione del Movimento.

Tale contesto è il medesimo all’interno del quale il procuratore generale Karimi Khan ha ritenuto destinatari del mandato di arresto internazionale anche il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant in quanto responsabili penalmente, come i tre esponenti di Hamas, di crimini di guerra e contro l’umanità.

Più nello specifico vengono ascritti quali crimini di guerra dei due ministri israeliani: la fame dei civili e l’aver arrecato intenzionalmente grandi sofferenze, gravi lesioni al corpo o alla salute o trattamenti crudeli, nonché gli omicidi e di dirigere intenzionalmente gli attacchi contro la popolazione civile. Il primo ministro e il ministro della Difesa israeliano vengono inoltre ritenuti responsabili di aver provocato sterminio e omicidio anche nel contesto di morti per fame, la persecuzione e altri atti disumani e degradanti ossia crimini contro l’umanità. Tuttavia, poiché diverse delle condotte delle quali sono ritenuti responsabili Netanyahu e Gallant come crimini contro l’umanità sono le medesime idonee a integrare dal punto di vista oggettivo il crimine di genocidio non può passare inosservata in tale ricostruzione dei fatti l’affermazione del procuratore generale Khan mediante la quale si specifica che

«Israele ha intenzionalmente privato la popolazione civile in tutte le parti del territorio di Gaza di oggetti indispensabili alla sopravvivenza umana», ossia con dolo quale elemento soggettivo del reato.

L’integrale perfezionamento del crimine di genocidio – già sollevato dinanzi alla Corte di giustizia che ancora, ricordiamo non si è espressa con un provvedimento definitivo in esito a un giudizio nel merito, nel caso del mandato di arresto del procuratore generale presso la Corte penale internazionale difetta nell’accertamento unicamente della specificità del dolo ossia di quella «volontà di distruggere in tutto o in parte» i palestinesi che tuttavia si ricorda sono già stati considerati riconducibili alla nozione di «gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso», unici destinatari di tale crimine secondo la Convenzione di Ginevra. Sulla valutazione dell’esistenza del dolo specifico potrebbero certamente pesare le dichiarazioni del ministro della difesa rilasciate il 9 ottobre del 2023.

Si vedrà solo con il passare degli anni se le due Corti addiverranno nel giudizio di merito a un’univoca ricostruzione dei fatti corroborata o meno dall’individuazione dell’integrazione del o dei medesimi crimini internazionali, sperando che l’attesa non sia ancora inondata di sangue versato da innocenti e che se giustizia non vi può essere perché l’efficacia del sistema di giustizia internazionale non è effettiva che quanto meno si dia una risposta politica così inequivocabile da tracciare non più confini ma filamenti di una maglia di integrazione così estesa e fitta da coprire – seppur con vivida memoria – gli orrori del passato e del presente.

In quanto a risposta inequivocabile a un mese circa dalla pubblicazione di questo articolo la Corte internazionale di Giustizia dell’Aja ha dato un responso su cui le persone di buonsenso e qualsiasi approccio onesto in punta di Diritto internazionale non possono che concordare da 57 anni a questa parte: Israele ha saccheggiato territori non suoi, imposto un regime di apartheid su popolazioni che non dovrebbero dipendere dallo Stato ebraico, ha vessato, torturato, incarcerato, commesso crimini di guerra e perpetrato massacri, anche favorendo epidemie ed esecuzioni sommarie. Deve smantellare ogni colonia e ritirare le truppe di occupazione da Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme, rientrando nei suoi confini riconosciuti: quelli del 1967 antecedenti la Guerra dei sei giorni. Il fatto che 50.000 palestinesi siano stati uccisi nell’indifferenza generale, i feriti siano nell’ordine di centinaia di migliaia, Gaza distrutta, si continui a impedire la consegna di aiuti umanitari, medicinali salvavita, si diffonda scientemente la poliomielite è solo la dimostrazione che il Diritto internazionale è solo quello del più forte. Anche se – e proprio perché – le indicazioni della Corte comportano un obbligo preciso di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro il paese incriminato, questo assunto – che dovrebbe portare alla soluzione definitiva della questione israelo-palestinese e alla fine dell’arroganza di Tel Aviv – è dimostrato come mera utopia dall’ultima sentenza della Corte internazionale di Giustizia che nel 2003 aveva condannato Israele per l’illegalità del Muro di separazione eretto unilateralmente, derubando tra l’altro i bantustan palestinesi dell’accesso all’acqua.

Jcj - Wikimedia commons

Jcj - Wikimedia commons