La montagna di Doha e il topolino del dialogo intra-afgano

A quasi un mese dallo storico incontro di settembre tra Talebani e governo di Kabul l’unico passo avanti lo fa la guerra.

Mentre il presidente afgano Ashraf Ghani reiterava il 21 settembre dal podio virtuale delle Nazioni Unite la sua richiesta di un cessate il fuoco nel paese, le statistiche del Ministero dell’Interno di Kabul stimavano a un centinaio le sole vittime civili in 24 province nelle ultime due settimane seguite allo storico incontro del 12 settembre a Doha. In quella data, formalmente per la prima volta, il governo di Kabul e i Talebani si sono incontrati dando vita al tanto sospirato dialogo intra-afgano. Ma da allora le bocce sono rimaste ferme, segnate da combattimenti e incidenti il cui bilancio è di decine di morti anche tra le forze di sicurezza afgane e la guerriglia. Le due delegazioni, rappresentate da altrettanti “gruppi di contatto”, hanno da allora cercato faticosamente di stabilire l’agenda di discussione che dovrebbe impegnare l’Alto Consiglio di pace – che ha da Kabul il mandato a trattare – e gli inviati della shura di Quetta, che dovrebbero rappresentare la variegata e disomogenea galassia talebana. Ma all’inizio di ottobre le tante riunioni preliminari hanno prodotto scarsi risultati mentre il calendario continua invece a segnalare raid aerei, incursioni nei villaggi, uccisioni mirate, accuse reciproche un po’ ovunque nel paese. Se il primo obiettivo doveva essere una tregua o almeno una diminuzione delle ostilità, il risultato è ancora uguale a zero.

All’interno: una pace scomoda

I punti in discussione dell’agenda negoziale dovrebbero essere una ventina ma il primo scoglio (a parte il sospirato cessate il fuoco) sembra sia il dovuto riconoscimento dell’accordo tra Talebani e americani, siglato sempre a Doha in febbraio. Per i Talebani è la premessa, per Kabul invece un riferimento da evitare poiché assegna al governo afgano un ruolo da comprimario e non certo da protagonista. Un protagonismo che i Talebani vogliono tenere per sé. Vogliono e debbono, poiché al loro interno l’ala radicale (non si sa per ora quanto forte) incalza il gruppo dirigente che rischia, con la pace, di lasciare disoccupati decine di capibastone e di militanti cui premono più le singole rendite di posizione che non il futuro equilibrio pacifico del paese. Cosa altrettanto vera tra i sostenitori del governo che si stanno comunque armando, semmai le cose dovessero precipitare.

Dall’estero: denaro e forze militari

C’è dunque una dinamica interna (intra-afgana appunto) che si interseca con una dinamica esterna che riguarda attori primari e secondari del conflitto le cui sedi si trovano fuori dal paese. In primis gli Stati Uniti con le incombenti elezioni presidenziali. Poi tutti gli altri, alleati di questo (il governo) o di quella (la guerriglia) e a volte di entrambi. Cominciamo da Ashraf Ghani e dal suo litigioso esecutivo: molto dipenderà, a novembre, oltreché dall’esito delle elezioni americane, dall’esito della Conferenza dei donatori di Ginevra dalla quale si capirà quante risorse Europa e Stati Uniti intendono ancora impegnare nel paese. Il flusso di cassa, sia per l’economia nazionale sia per le forze di sicurezza (circa 300.000 uomini tra esercito e polizia), diventa essenziale per Ghani poiché può garantire al governo di Kabul un elemento di forza da opporre alla temerarietà dei Talebani che pure si trovano nelle stesse difficili acque. Anche la guerriglia corre infatti il rischio di una “donor fatigue” dei suoi sostenitori abituali, dal Pakistan all’Arabia saudita al Golfo, senza contare le donazioni private o il sostegno di Iran, Russia e Cina che possono aprire o chiudere i rubinetti a seconda delle convenienze. Con pochi denari anche la guerriglia potrebbe trasformarsi in una presenza militare più debole nelle campagne afgane, caposaldo militare degli studenti coranici. Nonché in un indebolimento della leadership del loro capo “ufficiale”, quel Mawlawi Hibatullah Akhundzada, criticato da quanti si sentono traditi dal negoziato o che vedono nella pace una diminuzione dei propri poteri di controllo territoriale su diverse aree del paese. È su queste basi (i soldi e la forza militare) che si giocherà probabilmente la vera partita tra Talebani e Kabul: più ancora che sulla futura forma di governo, sui diritti civili e di genere, sull’istruzione, sul voto, sul ruolo dell’islam. Temi gravati dall’incognita Covid-19 che ufficialmente – ma le riserve sul dato sono molte – conta pochi casi (39.422 al 6 ottobre) e poche vittime (1466) ma che resta una variabile con cui tocca fare i conti.

Il ritiro delle truppe condizionato

Su tutto ciò regna incontrastata la guerra anche se, questa volta, ai combattimenti partecipano solo afgani e il conflitto sembra essere tornato nell’alveo di una guerra civile, senza più l’aiuto di forze esterne – almeno ufficialmente – anche se le forze esterne (Usa, Nato) restano nel paese se non altro per “osservare”. Senza utilizzare le armi ma anche senza smettere di addestrare l’esercito afgano e continuando a pagare gli stipendi, un elemento fondamentale per tenerlo insieme. Al momento dunque nessuno abbandona gli afgani al loro destino e se, sulla base dell’accordo Usa-Talebani firmato il 29 febbraio 2019 a Doha, gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare l’Afghanistan entro 18 mesi e hanno iniziato a far tornare a casa parte della truppa, il segretario di stato Mike Pompeo ha messo le mani avanti. Ha sottolineato che Washington cercherà di ritirare i soldati entro la primavera del 2021 ma anche che il ritiro è condizionato dalla completa cessazione delle ostilità dei gruppi terroristici come al-Qaeda e Stato Islamico nel Khorasan (Isis), per ora ancora attivi in Afghanistan. Una carta di riserva, insomma.

La Nato rimane sul terreno

Quanto alla Nato, per ora si resta con quasi 16.000 uomini (8000 statunitensi, 1300 dalla Germania, 950 dalla Gran Bretagna, 895 dall’Italia, 860 dalla Georgia, 600 dalla Turchia e così a scalare tra i 38 membri Nato della missione Resolute Support. Missione no-combat anche se in questi anni l’Alleanza ha operato anche militarmente, pur senza fanfare, al fianco dell’esercito afgano. Ora dovrebbe limitarsi ai consigli in attesa che gli americani decidano quel che succede o deve succedere. Le incognite restano tante in attesa che si sblocchi (ovvero inizi) il negoziato tra le due delegazioni. Mentre il paese continua a pagare il suo tributo al conflitto più lungo della Storia recente a cavallo di due secoli.

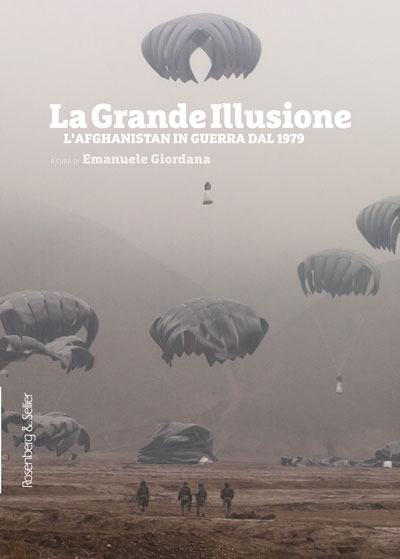

La Grande Illusione. L’Afghanistan in guerra dal 1979

– a cura di Emanuele Giordana

Iniziata con l’invasione sovietica, l’ultima guerra afgana compie quarant’anni con attori diversi ma sempre con le stesse vittime: i civili.

Una lunga guerra della quale Usa e alleati – tra cui l’Italia – sono tra i maggiori responsabili anche per l’ennesima grande illusione: diritti, lavoro, dignità, uguaglianza. A diciotto anni dall’ultima fase del conflitto iniziato nel 2001, il disastroso bilancio è anche il manifesto di come si possa utilizzare la bandiera dei diritti per violarli ripetutamente. I saggi scritti dai più autorevoli osservatori delle vicende afgane disegnano illusioni e sofferenza, le responsabilità di guerriglia, governo e alleati stranieri, i giochi degli attori regionali e lo spregiudicato uso di una propaganda cui non credono più nemmeno i suoi inventori.

Una fotografia in bianco e nero dove il nero trionfa. Un atto d’accusa che, pur riconoscendo la buona fede di molti, mette il dito nella piaga della malafede tipica di ogni conflitto.

© JonoPhotography

© JonoPhotography