Dopo le strade “gli” vogliamo fare anche le dighe

Il secondo habitat più grande per i coccodrilli in Africa si è quasi completamente prosciugato in seguito al fallimento, negli ultimi anni, delle stagioni delle piogge. Si tratta del lago Kamnarok, nella Rift Valley del Kenya, che un tempo ospitava 10.000 coccodrilli, secondo per capacità di contenimento al lago Ciad. Un residente della zona ha dichiarato alla stazione televisiva Ntv che numerose sono le carcasse di coccodrillo visibili nel bacino del lago. Il lago si è ridotto nel corso degli anni a causa dei cambiamenti climatici. Inoltre, secondo i rapporti locali, ha scaricato le sue acque in un fiume vicino attraverso una fessura naturale (“AfricaRivista”).

Poco prima delle elezioni di agosto l’allora candidato William Ruto lamentava che le dighe di Kimwarer e di Arror fossero state cancellate per «punire i miei sostenitori». Il blocco della costruzione era stato adottato per reati di frode, violazioni delle procedure amministrative sugli appalti, corruzione dalla procura generale del Kenya; Ruto era stato coinvolto in diversi scandali keniani per corruzione, furto di terra e persino un omicidio. A commettere i reati sarebbero stati pubblici ufficiali del Kenya e il consorzio di aziende italiane a cui sono stati assegnati i lavori di costruzione: una joint venture tra la Cooperativa Muratori e Cementisti (CMC) di Ravenna e Itinera, società del Gruppo Gavio. Colonialmente gli stessi protagonisti della costruzione della linea ferroviaria per il Tav in Val di Susa.

«A cinque anni dall’inizio dei lavori di Kimwarer e Arror, i misteri intorno a quanto sia davvero successo ai circa 500 milioni di euro destinati alle dighe invece che diradarsi si sono sempre più infittiti». (Irpimedia)

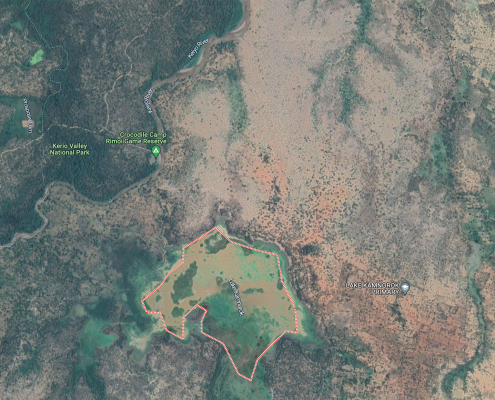

Ora Ruto è presidente e quindi le dighe possono tornare a ergersi sulla valle del Kerio (lungo la faglia della Rift Valley anche questa), percorsa da bande armate che hanno provocato 150 morti solo nel 2022 per il controllo della zona molto ricca di acqua pascoli e terreni fertili. Ma priva di infrastrutture. Ruto, da delfino di Kenyatta, era caduto in disgrazia proprio in seguito all’inchiesta sulle dighe.

Sergio Mattarella è arrivato a Nairobi il 13 marzo in pompa magna con staff quirinalizio, consiglieri e il viceministro degli Esteri con delega all’Africa, Sua Eccellenza il vicerè Edmondo Cirielli (fratello d’Italia), rimanendo in Kenya per 3 giorni (Africarivista). Tra le altre cose è stato firmato un nuovo accordo di cooperazione da 100 milioni di euro, tra crediti e doni, in un piano di programmazione triennale… ecco: con Gianni Sartori vediamo qualche “dono” di questi Re Magi.

Estinguiamoli a casa loro, ma in nome dello Sviluppo

Sinceramente non ho compreso l’entusiasmo con cui alcune riviste e associazioni che si occupano dell’Africa con – diciamo così – “benevolenza” (se poi sia “carità pelosa” o neocolonialismo ricoperto da buonismo non spetta a me stabilirlo) hanno celebrato la recente visita di Mattarella in Kenya. Dove ha confermato e sottoscritto la ripresa dei lavori per la costruzione di alcune grandi dighe nella Kerio Valley (provincia del Rift): Arror, Itare e Kimwarer. La realizzazione di quest’ultima era stata interrotta da un’indagine che l’aveva ritenuta «tecnicamente e finanziariamente irrealizzabile».

Almeno ufficialmente, ma si era parlato anche di mancanza di trasparenza e altre irregolarità. Tanto che erano stati avviati alcuni procedimenti giudiziari per «frode, violazioni delle procedure amministrative sugli appalti, corruzione» nei confronti di pubblici ufficiali del Kenya. Coinvolgendo più o meno indirettamente il consorzio di aziende italiane interessate alla costruzione, una joint venture tra la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna (ops! Sarà mica quella del Dal Molin?) e Itinera, società del Gruppo Gavio (sempre quelli del Tav in Valsusa).

E in seguito anche la Sace (prendo nota: società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale a sostegno supporto della competitività in Italia e nel mondo) e Banca Intesa Sanpaolo (intervenute per la copertura finanziaria).

La visita di Mattarella è stata l’occasione per il presidente del Kenya William Ruto di annunciare il superamento del contenzioso con Roma, lo sblocco e la ripresa della costruzione delle tre dighe sopracitate. Riconfermando (o forse rinegoziando) la partecipazione di aziende italiane con l’impegno finanziario della Sace e di banche italiane.

Nel comunicato di Ruto e Mattarella si afferma che «il governo keniano e italiano hanno concordato un nuovo processo per appianare le problematiche (…). Sospenderemo la questione giuridica e il governo italiano da parte sua ritirerà i casi di arbitrato, siamo d’accordo che ci sarà un nuovo inizio di questo progetto, urgente e prioritario, necessario, che darà acqua a molti paesi oltre al Kenya, oltre a Baringo e zone circostanti». Aggiungendo che «andremo poi avanti con l’avvio della costruzione nel giro di una manciata di mesi».

Eppure sui danni sociali e ambientali provocati dalle dighe in Africa in generale (e in Kenya e in Etiopia in particolare) non mancavano certo denunce ben documentate.

Anche recentemente (febbraio 2023) un rapporto (Dam and sugar plantations yield starvation and death in Ethiopia’s Lower Amo Valley) diffuso dall’Oakland Institute (attivo nella difesa delle popolazioni indigene), affrontava l’annosa questione dell’impatto negativo delle grandi opere (dighe in primis) sulle popolazioni indigene. Interventi come quello nella valle del fiume Omo in Etiopia. Con la diga Gilgel Gibe III (alta quasi 250 metri, costruita dalla Salini Impregilo – di nuovo protagonista nella impresa trentennale del Tav in Valsusa – e inaugurata nel 2016) ci si riprometteva di aumentare in maniera significativa sia la produzione di energia elettrica che di canna da zucchero. A spese soprattutto di Kwegu, Modi, Mursi e altre minoranze (o meglio: popolazioni minorizzate).

Ancora nel 2015 Survival International denunciava una possibile scomparsa dei Kwegu (ridotti alla fame e nella condizione di profughi interni), vuoi per il disastro socio-ambientale, vuoi per il prevedibile accaparramento di terre (“land grabbing”) nel bacino del fiume Omo. L’anno successivo era stata la sezione locale di SI (“Kenya Survival International) a rivolgersi direttamente all’Ocse per denunciare la Salini Impregilo S.p.a.

Tornando al Kenya, risale al 2017 l’allarme lanciato da Human Rights Watch (Hrw) per l’evidente abbassamento riscontrato nelle acque del lago Turkana. Con gli altrettanto evidenti pericoli sia per l’ecosistema che per la sopravvivenza della popolazione locale.

Una conseguenza (effetto collaterale?) appunto del contestato sistema di dighe Gilgel Gibe (Gibe I, Gibe II, Gibe III, già previste una Gibe IV e Gibe V).

Sgorgando a circa 2500 metri sull’altopiano etiopico, il fiume Omo percorre ben 760 chilometri (con un dislivello di 2000 metri) per poi sfociare nel lago Turkana in Kenya.

È notorio che il bacino dell’Omo con il Turkana rappresentano la principale fonte di vita per almeno 17 gruppi indigeni (oltre 260.000 persone) qui insediati da sempre. Ora con il faraonico sistema di dighe gran parte dell’acqua viene deviata altrove, sia per la produzione di energia elettrica che per irrigare le estese piantagioni a monocoltura (circa 450.000 ettari per ora).

Appare quantomeno contraddittorio, paradossale che le dighe di Arror, Itare e Kimwarer vengano realizzate da imprese italiane quando la carenza d’acqua in Kenya è anche una conseguenza della realizzazione di altre dighe, sempre per mano italica, in Etiopia.

Come sottolineava il compianto André Gorz (alias Gerhart Hirsch, alias Gerhart Horst…): «Il capitalismo cerca il rimedio ai problemi che ha creato, creandone di nuovi e peggiori» (cito a memoria).

A dimostrazione di questa chiosa di Gianni Sartori capita l’articolo con cui “Pagine esteri” dà notizia di un rapporto (Northern Kenya Grassland Carbon Project) che di nuovo denuncia l’approccio coloniale di un progetto improntato al greenwashing a detrimento della popolazione del Nord del Kenya. Infatti il progetto gestito dall’organizzazione Northern Rangelands Trust (NRT) insiste su un territorio abitato da oltre 100.000 indigeni tra cui i Samburu, i Borana e i Rendille e prevede un riscontro di 300-500 milioni di dollari. Si tratta di un programma di crediti di carbonio, ottenuti anche da Meta e Netflix, basato sullo smantellamento dei sistemi di pascolo dei popoli indigeni, sostituiti da una sorta di allevamento su larga scala che, eliminando la pratica della migrazione durante la siccità, rischia di estinguere la pastorizia locale tradizionale.

Inoltre «la vendita di crediti di carbonio dalle Aree Protette potrebbe aumentare enormemente il finanziamento delle violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni, senza per altro fare nulla per combattere i cambiamenti climatici»: già si hanno notizie di pastori uccisi dai guardaparco mentre portavano al pascolo i loro armenti.

©capitalfm.co.ke

©capitalfm.co.ke