«Le origini del debito risalgono alle origini del colonialismo». E il colonialismo lo uccise

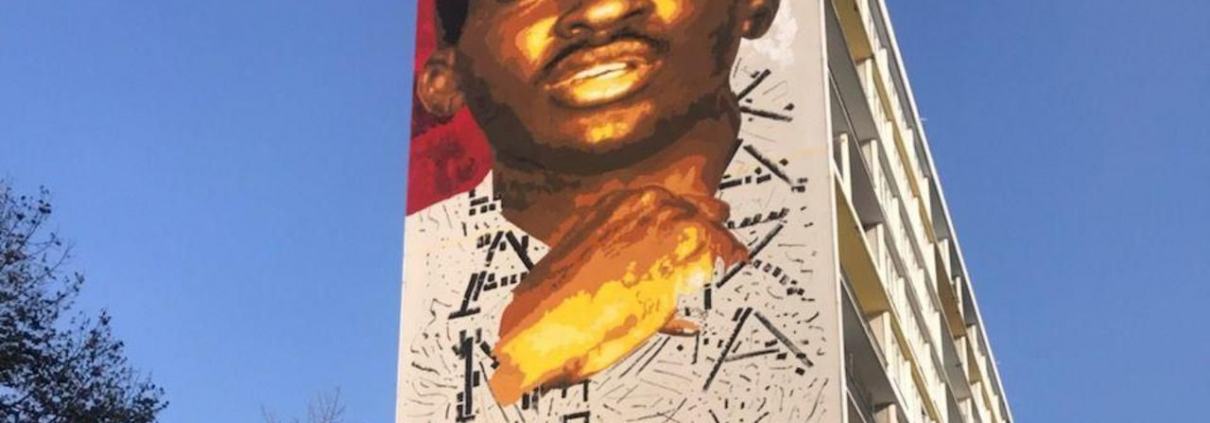

Un pallino di OGzero è pensare che le radici della geopolitica moderna affondino nel colonialismo e uno dei crimini più efferati del neocolonialismo fu l’uccisione di Thomas Sankara, una speranza per l’emancipazione dei diseredati e per l’Africa in generale. A distanza di 34 anni dalla strage del presidente burkinabé e dei suoi 12 collaboratori si apre la prima udienza del processo contro gli esecutori, nemmeno tutti alla sbarra – visto che Compaoré, cittadino ormai ivoriano, è sfuggito al giudizio. Ma il giudizio in questo caso è quello della Storia e coinvolge anche i mandanti: le potenze occidentali che continuano a saccheggiare il Sahel. Riproponiamo in questo articolo un bell’intervento di Valeria Cagnazzo, pubblicato l’11 ottobre 2021 da “PagineEsteri“, assemblandovi anche un’intervista a Yakouba, militante sankarista, realizzata da Radio Blackout il 14 ottobre.

Si inaugura l’11 ottobre il processo per l’omicidio del presidente Sankara, ucciso esattamente trentaquattro anni fa, il 15 ottobre del 1987. Tre anni prima, le parole scagliate con il suo storico discorso contro i membri delle Nazioni Unite avevano infuocato l’aula e segnato per sempre un prima e un dopo nella storia della rivoluzione del Burkina Faso e nella sua breve vita. Ed è forse analizzando quel suo intervento pronunciato il 4 ottobre del 1984 nella 39° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York che si possono rintracciare molte delle motivazioni che procurarono al giovane leader tante antipatie, e vi si possono al tempo stesso cogliere molti dei semi della sua fugace ma straordinaria rivoluzione.

Una rivoluzione di un paese poverissimo e sconosciuto dell’Africa sub-occidentale che per la prima volta, e davanti alle superpotenze mondiali, si scontrava apertamente con il concetto di terzomondismo e di assistenza umanitaria, caposaldi, allora come adesso, di un Occidente dalla coscienza smacchiata.

«È al di là di ogni immaginazione la quantità di “derrate dei poveri” che sono andate a nutrire il bestiame dei nostri ricchi! Naturalmente incoraggiamo l’aiuto che ci aiuta a superare la necessità di aiuti. Ma in generale, la politica dell’aiuto e dell’assistenza internazionale non ha prodotto altro che disorganizzazione e schiavitù permanente, e ci ha derubati del senso di responsabilità per il nostro territorio economico, politico e culturale».

Sankara alzava la sua voce in quell’aula di New York per dichiarare al resto del mondo che quel paese dell’Africa subsahariana non aveva più al potere un presidente fantoccio dell’Europa e degli Stati Uniti, come tanti altri Stati del suo continente, e che il suo popolo era pronto a prendere in mano il proprio destino, ad affrontare la lotta per l’autodeterminazione.

«Promettiamo solennemente che d’ora in avanti nulla in Burkina Faso sarà portato avanti senza la partecipazione dei burkinabé. D’ora in avanti, saremo tutti noi a ideare e decidere tutto. Non permetteremo altri attentati al nostro pudore e alla nostra dignità».

Così quell’incauto presidente nero definiva gli interventi occidentali mascherati da aiuti umanitari: degli attentati al pudore e alla dignità del suo popolo.

Il discorso di Sankara fu anche un attacco spietato all’Occidente dell’opulenza, della ricchezza fine a se stessa, dell’ingordigia senza limiti: «Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari da dare le vertigini a noi del Sahel. Parlo, anche, in nome dei bambini. Di quel figlio di poveri che ha fame e guarda furtivo l’abbondanza accumulata in una bottega dei ricchi».

La formula del “parlare in nome di” qualcuno si ripete per tutta l’orazione di Sankara: colpisce, e divertì probabilmente il suo uditorio, che un minuscolo Stato dimenticato volesse farsi carico delle voci di tutti i diseredati e degli oppressi del pianeta. Ma in questo consisteva il sogno di Sankara: che i più piccoli del mondo unissero le loro voci e finalmente dimostrassero che il loro coro era molto più potente di quello dei pochi nelle cui mani fino a quel momento si erano tenute le loro sorti. La rivoluzione di Sankara era umana oltre che politica, o meglio era politica proprio perché profondamente umana. «Parlo non solo in nome del mio Burkina Faso, tanto amato, ma anche di tutti coloro che soffrono in ogni angolo del mondo». E citò tutti i diversi, i reietti, i neri discriminati nei paesi dei bianchi, gli Indiani d’America condannati all’estinzione, il popolo del Sahel a cui era negata l’indipendenza dal Marocco, il popolo palestinese «che un’umanità disumana ha scelto di sostituire con un altro popolo». Condannò l’invasione militare dell’Afghanistan, così come l’apartheid in Sudafrica. Le sue parole percorrevano tutto il planisfero con accuratezza, come un dito che lento si muovesse sui confini di tutti gli Stati a interrogarne le storie e i dolori, per soffermarsi su ogni ingiustizia e denunciarla con fervore, come se si svolgesse in Burkina Faso. Fu un discorso drammatico, capace di muovere alle lacrime: «Vorrei parlare in nome di tutti gli abbandonati del mondo, perché sono un uomo e niente di quello che è umano mi è estraneo». Ma in nessun momento si trasformò in un discorso “lacrimoso”: quel giovane presidente non voleva più che gli oppressi suscitassero compassione. Proponeva delle soluzioni, drammatiche, rivoluzionarie, naturalmente destinate a scatenare reazioni di gelo e di paura in chi lo stava ascoltando, come la proposta di espellere Israele e il Sudafrica dalle Nazioni Unite.

Il suo programma antiterzomondista e socialista era anche profondamente femminista e antimilitarista, e anche su questi due punti il suo discorso all’Onu fu troppo cristallino e pragmatico per non risultare quasi indecente. «Parlo in nome delle donne del mondo intero, che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta», disse, sottolineando la violenza globale di condannare la donna a un ruolo di sudditanza all’uomo, sia segregandola al focolare e all’ignoranza che vincolandola agli ideali di bellezza delle ragazze immagine immortalate mezze nude nelle pubblicità. Il suo programma non prevedeva solo un coinvolgimento egualitario di uomini e donne nella ricostruzione del paese, ma anche un nuovo apparato statale che passava anche per la riorganizzazione dell’esercito, fornendo a ogni soldato un’educazione politica e culturale, consapevole che un militare ignorante e ciecamente obbediente ai suoi comandanti «non è nient’altro che un potenziale criminale». Militari visti come individui, dunque, non più come pedine, e la proposta della “lotta per il disarmo” come “obiettivo permanente”.

E, ancora, il suo discorso annunciava una rivoluzione che avrebbe privilegiato anche l’arte e la libertà di espressione:

«Parlo in nome degli artisti – poeti, pittori, scultori, musicisti, attori – che vedono la propria arte prostituita per le alchimie dei businessmen dello spettacolo. Grido in nome dei giornalisti ridotti sia al silenzio che alla menzogna per sfuggire alla dura legge della disoccupazione».

Una rivoluzione, tra l’altro, che passava necessariamente anche attraverso le parole per realizzarsi, una trasformazione linguistica suggerita dal presidente che al suo insediamento cambiò il nome del suo paese: non più Alto Volta, come i colonialisti, tratteggiandone i confini con un righello, avevano imposto, ma Burkina Faso: “il paese degli uomini integri”. Non solo, neanche la definizione di Terzo Mondo poteva continuare ad esistere: “Terzo mondo, una parola inventata dal resto del mondo al momento dell’indipendenza formale per assicurarsi meglio l’alienazione sulla nostra vita intellettuale, culturale, economica e politica”. Una rivoluzione delle parole: quelle del “grande popolo dei diseredati” non potevano che essere “parole semplici, con il linguaggio dei fatti e della chiarezza”. Questo fu il linguaggio del discorso di Thomas Sankara, e altrettanto stravolgente fu la sua declinazione nei fatti.

“Quando il popolo si solleva l’imperialismo trema”.

Un sogno di felicità – Nato in quel paese che egli stesso definì “la quintessenza di tutte le disgrazie dei popoli” nel 1949, fallito il tentativo di studiare medicina ricevette una formazione militare in Madagascar, dove ebbe modo di assistere alle rivolte popolari contro il Presidente Tsiranana e di avvicinarsi alle teorie leniniste e marxiste del Partito africano dell’Indipendenza. Al ritorno nel suo paese, entrò in politica e fu tra i fondatori del Gruppo degli Ufficiali Comunisti. Segretario di stato, poi primo ministro, la sua figura affascinava e conquistava seguaci per il suo stile di vita morigerato o meglio stoico, per il suo interesse costante per gli ultimi, che andava a trovare a bordo della sua sgangherata bicicletta, e per il coraggio con cui sferzava attacchi violenti all’Occidente e alla Francia di Mitterand. Con un colpo di Stato sostenuto dalla Libia e capeggiato da quello che all’epoca era un suo amico, Blaise Compaoré, nell’agosto del 1983 Thomas Sankara divenne Presidente dell’Alto Volta all’età di trentacinque anni. Poteva finalmente prendere forma la rivoluzione che aveva sognato per il suo paese: «Abbiamo scelto di rischiare nuove vie per giungere ad una maggiore felicità». Questo fu il suo obiettivo: non era il mito del “progresso” che trascinava già i Paesi occidentali in una deriva di sfruttamento e ineguaglianza sociale a guidarlo, ma il sogno di regalare per la prima volta ai suoi connazionali e ai loro eredi un bene più raro e audace, la felicità.

Non si trattava di un sogno semplice da realizzare: «Eravamo l’incredibile concentrato, l’essenza di tutte le tragedie che da sempre colpiscono i cosiddetti paesi in via di Sviluppo», come ammise lo stesso Sankara. I numeri lo confermavano: una mortalità infantile del 180 per mille e un’aspettativa di vita che non superava i 40 anni, in un paese di 7 milioni di abitanti, quasi per la totalità contadini. Un tasso di analfabetismo del 98% e un medico ogni 50.000 abitanti. Un prodotto interno lordo di circa 100 dollari pro capite.

Dal suo insediamento, Sankara si decurtò lo stipendio e lo stesso fece per i suoi ministri, tra i quali si contavano molte donne. Le Mercedes dei funzionari pubblici furono sostituite con delle economiche Renault 5 e i voli per motivi politici potevano da quel momento in poi essere fatti solo in classe turistica. L’obiettivo di assicurare almeno 2 pasti e 5 litri d’acqua a ogni Burkinabé fu raggiunto grazie a una massiva rivoluzione economica che non riguardò soltanto politici e funzionari amministrativi, ma tutto l’apparato produttivo e militare del paese. L’operazione di demilitarizzazione del paese e di riorganizzazione dell’esercito fu funzionale a combattere la piaga della fame dei Burkinabé: l’addestramento militare prevedeva adesso in gran parte l’allevamento di pollame e la coltivazione di ortaggi e di patate, con delle soglie minime di produzione, come almeno un quarto di pollo per soldato prodotto a settimana. Il ricavato era destinato interamente alla popolazione.

Le importazioni di beni inutili dall’estero furono disincentivate. Il mercato di cosmetici, di bibite e alimenti prodotti dalle multinazionali occidentali, dei capi di abbigliamento dei grandi marchi europei, non faceva, infatti, che ingrossare in maniera sempre più drammatica il debito pubblico di un paese già spremuto dalla fame. Incoraggiò pertanto le imprese locali, la produzione autoctona di abiti tradizionali che lui stesso amava sfoggiare nelle occasioni pubbliche, l’acquisto nelle botteghe locali e dai piccoli artigiani burkinabé. Chiuse i locali notturni dove insieme alla dipendenza dalle abitudini occidentali ai Burkinabé venivano vendute lattine di Coca-Cola a prezzi esorbitanti e li convertì in balere diurne alle quali chiunque poteva accedere con una minima offerta e dove si sorseggiavano solo economiche bibite artigianali.

Furono scavati circa 1000 pozzi e realizzati oltre 250 bacini d’acqua. Fu costruita la ferrovia del Sahel per collegare il paese al Niger e nel Sahel furono piantati oltre 10.000 alberi per frenare l’avanzata del deserto. Oltre 330 scuole furono costruite, insieme a un numero simile di dispensari per la salute materno-infantile. In quasi tutti i villaggi del paese fu aperto un centro per la Salute primaria – e anche un campo sportivo. Con il ricavato dei tagli agli stipendi e agli sprechi, Sankara lanciò, inoltre, una campagna di vaccinazione, grazie alla quale oltre 2 milioni e mezzo di bambini furono vaccinati contro il tifo, il morbillo, la rosolia e la febbre gialla. Nel paese si iniziò a promuovere in quegli anni l’utilizzo di contraccettivi per contrastare la diffusione dell’HIV, e furono vietate la poligamia e l’infibulazione. Tra le priorità dell’agenda di governo, anche il lavoro alle donne e il reinserimento in società delle ex prostitute alle quali furono offerti nuovi impieghi. Nel sogno di felicità di Sankara, infine, nelle radio del paese veniva quotidianamente mandata in onda la voce dei Burkinabé, che potevano tutte le mattine intervenire nei programmi radiofonici per esprimere le loro critiche al governo e argomentare le loro proposte. Sempre attraverso un circuito radio, si cercava di diffondere l’alfabetizzazione anche nelle capanne delle più remote comunità rurali.

Riguardo al debito maturato dagli Stati africani nei confronti dei creditori stranieri, inoltre, Sankara era convinto che dovesse essere cancellato, e che i paesi africani dovessero coalizzarsi per questo scopo: come spiegò due mesi e mezzo prima di essere ucciso, il 29 luglio 1987, durante la riunione ad Addisa Abeba dell’Organizzazione per l’Unità Africana,

«Le origini del debito risalgono alle origini del colonialismo. Quelli che ci hanno prestato denaro, sono gli stessi che ci avevano colonizzato. Sono gli stessi che gestivano i nostri Stati e le nostre economie. Sono i colonizzatori che indebitavano l’Africa con i finanziatori internazionali che erano i loro fratelli e cugini. Noi non c’entravamo niente con questo debito. Quindi non possiamo pagarlo».

Un atto di insubordinazione troppo grande nei confronti della Francia di Mitterand e dei suoi alleati occidentali.

Il 15 ottobre un commando armato irruppe nel palazzo in cui si stava svolgendo una riunione di gabinetto del Consiglio Nazionale della Rivoluzione e aprì il fuoco su Sankara e sui suoi uomini, finché i loro tredici corpi esangui non rimasero accatastati gli uni sugli altri.

Un processo e un anniversario – Annunciato ufficialmente il 12 aprile scorso, inizierà lunedì 11 ottobre, soli quattro giorni prima del trentaquattresimo anniversario della sua uccisione, il processo per l’omicidio di Sankara. A confermarlo un comunicato emanato dalla procura di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, dove si svolgerà l’udienza a porte aperte. Molti degli indiziati per l’attentato sono venuti a mancare nel corso degli anni, ma insieme ad altri 12 accusati è ancora in vita l’imputato più illustre, Blaise Compaoré. Salito al potere dopo la morte di Sankara, del quale sotto il suo governo fu portata avanti un’intransigente operazione di damnatio memoriae, l’ex Presidente del Burkina Faso è stato da sempre considerato il principale mandante dell’omicidio. Potrà, però, sedere al banco degli imputati soltanto in senso metaforico: Compaoré vive in Costa d’Avorio da quando un colpo di stato nel 2014 ha rovesciato il suo governo quasi trentennale, e lì resterà, a meno che non decida volontariamente di ritornare nel suo paese per presenziare in aula all’udienza. È difficile immaginare che in caso di condanna uscirà dal paese che lo ha accolto per andare a scontare la sua pena nel paese burkinabé. Oltre a Compaoré, tra gli accusati c’è anche il generale Diendéré, all’epoca capo dell’esercito e suo ex braccio destro, attualmente già in carcere a scontare una condanna a 20 anni per un tentativo di colpo di stato del 2015: la sentenza gli sarà probabilmente indifferente.

Certamente le assenze più pesanti al banco degli imputati saranno quelle dei mandanti internazionali di quest’omicidio, che da oltre trent’anni vengono chiamati in causa nella narrazione della morte di Sankara. La Francia di cui il Burkina Faso era ex colonia e con la quale il paese di Sankara voleva interrompere ogni rapporto economico, ad esempio: solo nel 2017 Macron ha desecretato i documenti ufficiali sulla morte di Sankara, fino a quel momento inaccessibili agli investigatori. Gli Stati Uniti, che in quel piccolo leader vicino alla Russia e a Fidel Castro in piena Guerra Fredda vedevano un nemico comunista pericoloso per il favore panafricano che stava catalizzando. E poi le ombre, documentate anche dal reportage di Silvestro Montanaro “E quel giorno uccisero la felicità”, su personaggi come Charles Taylor, fuggito, come da lui stesso successivamente ammesso con il favore degli Stati Uniti, da un carcere di massima sicurezza in Massachussetts per tornare in Liberia e organizzare una guerriglia con armi illegali e uomini addestrati in Libia dalla Cia: tra gli obiettivi del politico liberiano ci sarebbe stata anche la realizzazione dell’assassinio di Sankara. Una trama fitta di intrecci internazionali per soffocare il sogno di felicità burkinabé.

Viste le condizioni degli ormai anzianissimi indiziati e l’assenza per il momento di imputati internazionali agli atti dell’accusa, è improbabile che con questo processo giustizia venga fatta. Ma fare giustizia, e il giornalista Silvestro Montanaro, scomparso un anno fa, ce lo ha insegnato, spendendosi fino all’ultimo per portare in giro per l’Italia la storia di Sankara, è anche questo: continuare a raccontarci la sua lezione. Continuare a raccontare di Thomas Sankara, di come grazie al suo coraggio un paese poverissimo e sconosciuto dell’Africa nera fermò il tempo e provò a riscrivere da capo la sua storia, e di come le rivoluzioni di felicità qualche volta, incredibilmente, si possono realizzare. E si potrebbero replicare.