Siria, Iraq: la “terra tra i due fiumi” ha sete

Dal primo decennio di questo secolo una siccità devastante affligge il Vicino Oriente, la regione che va dalle coste orientali del Mediterraneo fino all’altopiano iranico: dalla Siria all’Iran, passando per Iraq e Giordania. È probabilmente la più grave ondata di siccità registrata dei tempi moderni, da quando esistono strumenti scientifici per misurare le condizioni climatiche. Ha cause diverse, in parte naturali ma in gran parte attribuibili alle attività umane. E ha conseguenze drammatiche.

Qui cerchiamo di mettere a fuoco i due paesi dove le implicazioni sia ambientali, sia soprattutto sociali e umane della crisi idrica sono più profonde: la Siria e l’Iraq, cioè le terre tra i fiumi Tigri ed Eufrate che costituiscono la storica «mezzaluna fertile».

Siria, il granaio va in polvere

Oggi non è azzardato dire che la siccità, con la profonda crisi sociale che ha innescato in Siria, è una delle cause soggiacenti alle proteste scoppiate nel 2011 e sfociate molto presto in una guerra civile che nell’autunno 2016 sembra ancora lontana da una soluzione.

Tra il 2006 e il 2010 oltre il 60 per cento del territorio siriano è stato colpito da una siccità acuta. Sono state particolarmente colpite le province nordorientali del paese solcate dall’Eufrate, considerate il tradizionale «granaio» del paese: in particolare i governatorati di Aleppo e Hassakeh, che da soli fanno più di metà della produzione di grano nazionale, e quelli di Idlib, Homs, Dara.

Nei due anni peggiori, il 2007 e il 2008, le piogge sono state appena il 66 per cento della media calcolata sul lungo termine. Un anno dopo l’altro, gli agricoltori hanno perso gran parte dei raccolti e nel settembre del 2009 nel sistema delle Nazioni unite circolavano notizie allarmanti: quell’anno la produzione di grano era stata appena il 55 per cento del normale; tre quarti delle famiglie avevano perso i raccolti a ripetizione, gli allevatori avevano perso fino all’85 per cento del bestiame, e si calcolava che 800 000 persone avessero perso i mezzi di sostentamento. Un’annata cattiva si può superare, ma nel 2009, dopo la terza annata consecutiva di disastro, il ministero siriano dell’agricoltura stimava che 60 000 famiglie, o circa 250 000 persone, avessero abbandonato la terra per trasferirsi in città. E la crisi si prolungava: nel 2010 fonti delle Nazioni Unite stimavano che solo in quell’anno altre 50 000 famiglie fossero migrate in città.

Insomma: in pochi anni almeno un milione e mezzo di siriani sono emigrati dalle campagne alle aree urbane. La Siria contava allora 22 milioni di abitanti, e circa la metà viveva di agricoltura. In pochi anni la mancanza d’acqua aveva devastato una grande regione e messo in crisi la sua economia agricola, innescando un esodo di massa. Una migrazione così massiccia non sarebbe indolore in nessun paese al mondo.

La siccità, un disastro creato dagli umani

Per capire la portata del disastro dobbiamo fare un passo indietro. A cavallo del secolo la Siria era uno dei grandi produttori agricoli della regione. Fin dagli anni Ottanta, durante il regime di Hafez al Assad, padre dell’attuale presidente siriano, Damasco aveva investito molto nello sviluppo dell’agricoltura con l’obiettivo di dare al paese l’autosufficienza alimentare. Con l’incoraggiamento del governo, nuove terre sono state arate. Tra la metà degli anni Ottanta e il Duemila la superficie coltivata è raddoppiata: da circa 600 000 a oltre 1,2 milioni di ettari. L’espansione è continuata; ancora nel 2006, alla vigilia della grande siccità, il governo ormai guidato da Bachar al Assad pianificava di aumentare ancora la produzione agricola.

Il risultato visibile è che la Siria ha non solo raggiunto l’autosufficienza (mentre gran parte dei paesi del Vicino Oriente spendono milioni di dollari per importare cereali e altri prodotti alimentari), ma fino al 2007 ha anche esportato grano verso la Giordania e l’Egitto.

A ben guardare però uno sfruttamento agricolo così intenso ha avuto altri risultati, meno visibili nell’immediato ma dalle conseguenze nefaste. Il primo è stato di prosciugare le falde idriche. Nella grande espansione agricola sono state arate anche terre semiaride, dove fino ad allora l’agricoltura era bandita a favore della pastorizia. Per sostenere una tale espansione il governo aveva fatto scavare nuovi pozzi, che sono raddoppiati di numero tra gli anni Ottanta e il Duemila. Ma questo ha contribuito a far crollare il livello dell’acqua di falda. Quando le piogge hanno cominciato a mancare gli agricoltori hanno cercato di supplire pompando acqua dai pozzi, come avevano sempre fatto nei momenti di siccità: ma stavolta hanno trovato che l’acqua non c’era più o era diventata troppo salina. Come vedremo più avanti, nel frattempo anche l’Eufrate era sotto stress.

Insomma, se la siccità è un evento naturale, qui uno sviluppo agricolo insostenibile ha contribuito a trasformarla in catastrofe. Senza contare che neppure le cause della siccità sono del tutto naturali. Il Vicino Oriente ha sempre visto alternarsi periodi più o meno secchi, ma alcuni studiosi ormai sostengono che una crisi così acuta e prolungata sia ben oltre la naturale variabilità. Uno studio pubblicato nel marzo 2015 dall’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti conclude che la siccità registrata nell’ultimo decennio nel Vicino Oriente è legata alle «influenze umane sul clima». Gli studiosi qui osservano la tendenza delle precipitazioni, delle temperature e della pressione atmosferica al livello del mare nel corso dell’ultimo secolo. Il calo delle precipitazioni in Siria, spiegano, è legato all’aumento della pressione media sul Mediterraneo orientale; venti più deboli portano meno aria carica di umidità dal mare sulla terraferma, mentre l’aumento della temperatura media ha accelerato l’evaporazione dai terreni. Questo combacia con le simulazioni computerizzate su come la regione risponde all’aumento della concentrazione di gas «di serra» nell’atmosfera.

Il catalizzatore della crisi

La siccità ha avuto un effetto catalizzatore sulla crisi sociale e politica in Siria. Nel 2011 la produzione nazionale di grano era dimezzata. Buona parte del bestiame era morto o era stato venduto sottocosto e macellato nell’impossibilità di nutrirlo; i silos erano esauriti. Due o tre milioni di persone erano ridotte in povertà, e almeno un milione e mezzo aveva abbandonato la terra.

Gran parte dei migranti dalle zone rurali è andato verso le città di Damasco, Aleppo e Hamah. Le città siriane però erano già in situazione di stress per il grande afflusso di rifugiati venuti dal vicino Iraq dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003. Dunque un numero crescente di persone senza grandi mezzi per vivere si è trovato a competere per il poco lavoro disponibile e per servizi e infrastrutture urbane già carenti. Intorno a città come Aleppo o la stessa Damasco sono cresciuti grandi slum, con una popolazione per lo più giovane, con poche chances di trovare un’occupazione, e con addosso una grande frustrazione.

La gestione della crisi da parte del governo non ha aiutato. Nel maggio 2008, dopo la prima annata di raccolti falliti, il governo del presidente Bachar al Assad ha tagliato drasticamente le sovvenzioni sul prezzo del diesel (usato per azionare le pompe e i macchinari agricoli). Sarà una coincidenza ma le zone roccaforte dei ribelli, in particolare Aleppo, Deir al Zour e Raqqa (divenuta poi la «capitale» dello Stato islamico), sono proprio quelle più devastate dalla siccità.

«Il ruolo di comunità urbane destituite e sotto stress nei movimenti di opposizione è stato significativo», osservavano due studiosi in una analisi sull’impatto del cambiamento del clima nella regione (pubblicato nel febbraio del 2012, il loro è stato il primo di una serie di analisi sul nesso tra siccità, crisi sociale e conflitto). «Negli ultimi anni una serie di cambiamenti sociali, economici, ambientali e climatici in Siria hanno eroso il contratto tra cittadini e governo», contribuendo alla perdita di legittimità del regime.

Una devastazione immane

Nel sesto anno di conflitto, in Siria alla crisi idrica si somma ormai la devastazione della guerra. A partire dal 2012 la superficie coltivata si è ridotta. Le zone una volta più fertili sono teatro della competizione tra gruppi armati, e andare nei campi è un rischio costante. E poi i sistemi di irrigazione, acquedotti e altre infrastrutture sono danneggiati, colpiti dai bombardamenti o semplicemente negletti, in abbandono.

Un monitoraggio congiunto di due agenzie dell’Onu (la Fao, Organizzazione per l’agricoltura e l’alimentazione, e il Pam, Programma alimentare mondiale) nel 2015 ha constatato che la Siria ha prodotto 2445 milioni di tonnellate di grano: è il 40 per cento in meno rispetto alla produzione prima del conflitto, eppure è un terzo di più del raccolto 2014, e meglio anche del 2013. Infatti nel 2012-2013 la siccità aveva di nuovo colpito gran parte del paese, mentre l’inverno 2014-2015 è stato relativamente piovoso: e questo ha in parte aiutato a mitigare l’impatto devastante della guerra. Nel settembre 2016 non abbiamo ancora consuntivi sull’ultimo raccolto: sappiamo però che nell’inverno 2015-2016 poco più di un milione di ettari è stato coltivato a grano (contro 1,5 milioni di ettari nel 2011). La principale zona coltivata è stata quella di Hassakeh, che ha registrato un buon livello di precipitazioni invernali; non così le zone di Aleppo, Idlib e Homs, che restano nella morsa della siccità oltre che del conflitto.

Anche un raccolto relativamente incoraggiante come quello del 2015 però rappresenta ancora un buco di 800 000 tonnellate rispetto al fabbisogno. Per chi vive oggi in Siria la situazione è insostenibile; il prezzo del pane è triplicato rispetto al 2011 ed è aumentato in particolare proprio nel corso del 2015. Il sistema di distribuzione è crollato, coloro che coltivavano sono fuggiti, il commercio è nel caos. La combinazione di siccità e guerra sta letteralmente cancellando parte del paese. Ormai interi villaggi sono abbandonati, città spopolate dalla violenza, infrastrutture distrutte – senza contare la desolazione e l’odio accumulati in anni di violenza. Anche quando la guerra sarà finita, la ricostruzione non sarà facile.

Nella “terra dei due fiumi” l’acqua è un obiettivo strategico

Uno dei primi obiettivi presi di mira dai miliziani dello Stato Islamico (noto anche come Isis, o Daesh nell’acronimo arabo), quando hanno cominciato la loro fulminea avanzata tra la Siria settentrionale e l’Iraq nell’estate del 2014, sono state alcune dighe sui fiumi Tigri e Eufrate. Non deve stupire: in Mesopotamia, la “terra dei due fiumi”, il controllo dell’acqua può diventare perfino più importante di quello del petrolio. Un’occhiata alla carta geografica può chiarire perché.

L’Iraq dipende per intero dal Tigri e dall’Eufrate, i fiumi che hanno plasmato la storia umana in questa regione. Acqua potabile per gli abitanti, per alimentare i sistemi di irrigazione e quindi per coltivare, per rifornire le industrie, per produrre energia idroelettrica: in Iraq il 98 per cento dell’acqua dolce superficiale viene da quei due fiumi.

Sia l’Eufrate che il Tigri nascono dai monti dell’Anatolia sudorientale, in Turchia, e scendono tra valli e gole montane. L’Eufrate, 2700 chilometri, compie un lungo giro e attraversa la Siria nordorientale, prima di entrare in Iraq nella provincia di Anbar; nel suo corso verso sudest bagna poi le città di Ramadi, Falluja, Nassiriya. Il Tigri, 1850 chilometri, entra in Iraq nella provincia di Ninive e procede quasi parallelo all’Eufrate, bagnando Mosul, Tikrit, Samarra, la capitale Baghdad. I due fiumi si uniscono nell’ultimo tratto, formando un unico corso d’acqua chiamato Shatt al-Arab, prima di sfociare nel Golfo Persico nel governatorato di Bassora (negli ultimissimi chilometri lo Shatt al-Arab segna il confine tra l’Iraq e l’Iran; in persiano è chiamato Arvand). Sommati, e con i loro affluenti, il Tigri e l’Eufrate formano un bacino di oltre 850 000 chilometri quadrati nei tre paesi.

Oggi però il bacino mesopotamico è in crisi, e lo era ben prima che la Siria precipitasse nel conflitto o che entrassero in scena i ribelli dello Stato islamico. La portata del Tigri e dell’Eufrate è in declino in parte a causa della siccità e del cambiamento del clima, ma soprattutto per l’effetto di decenni di sovrasfruttamento, della crescita della popolazione umana, dell’inquinamento, dello sviluppo disordinato e non coordinato tra i tre paesi rivieraschi. Già: parte del problema è che il 90 per cento della portata annua dell’Eufrate e quasi metà di quella del Tigri hanno origine in Turchia. E questo significa che la «sicurezza idrica» e alimentare di una popolazione stimabile sui 60 milioni di persone in Siria e in Iraq dipende in larga parte dal vicino locato più a monte.

Turchia, Siria e Iraq in competizione per l’acqua

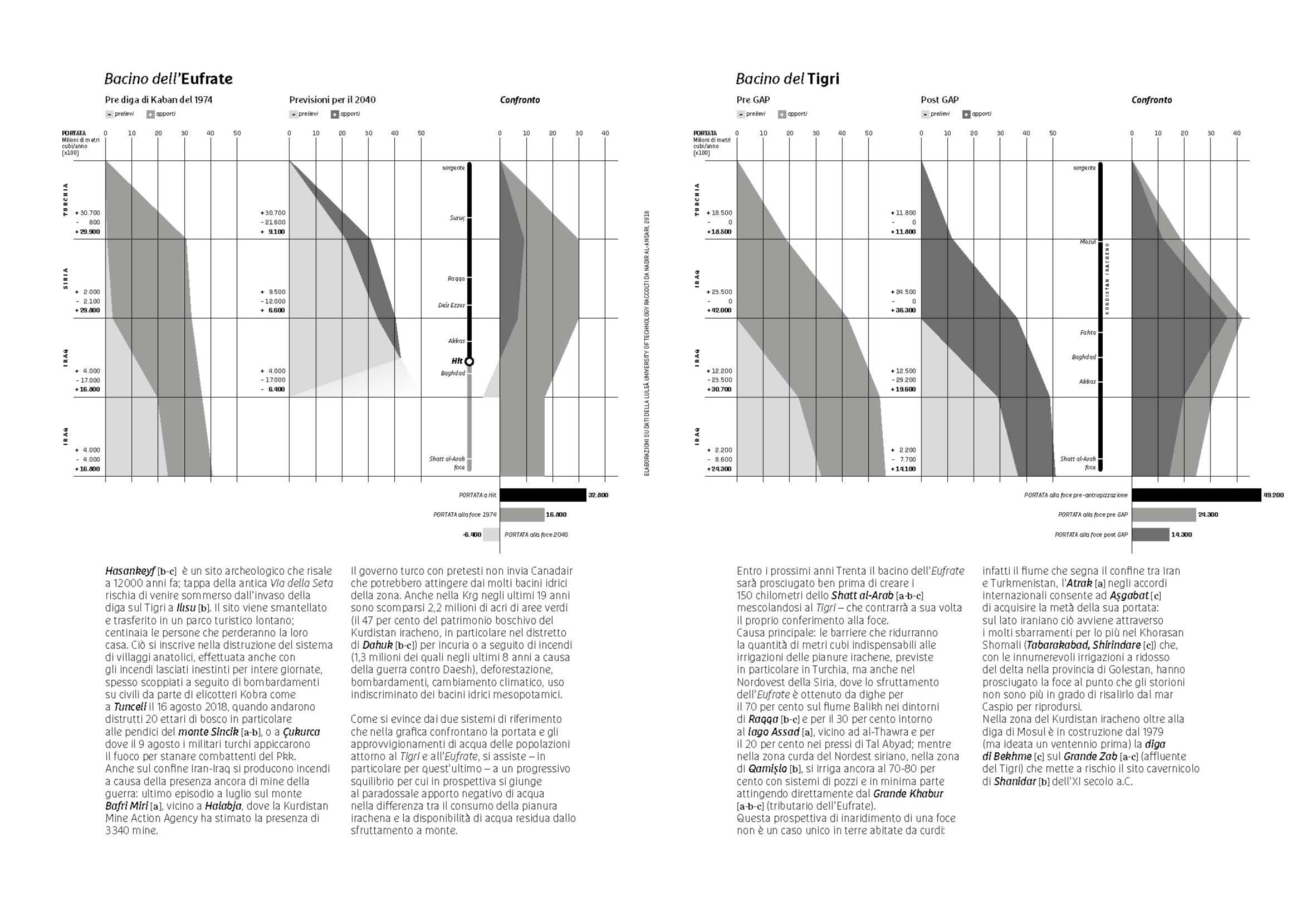

Nella seconda metà del Novecento diverse dighe sono state costruite sul Tigri e sull’Eufrate, sia in Iraq che in Siria e in Turchia. Ma è la Turchia che negli ultimi decenni ha avviato i progetti più ambiziosi, pianificando una serie di impianti idroelettrici e di irrigazione nelle sue province sudorientali (come vedremo infra §3.4.4). La prima diga sull’Eufrate in territorio turco risale agli anni Sessanta; cinquant’anni dopo le dighe sui due fiumi sono oltre 140, e altre sono in costruzione o in progetto. Questo ha suscitato non poche controversie con i vicini a valle.

In particolare le dighe Karakaya (completata nel 1988) e Atatürk (completata nel 1992), entrambe sull’Eufrate, hanno ridotto di circa un terzo il flusso d’acqua che arriva in Siria e poi Iraq. Queste due dighe, tra le maggiori al mondo, fanno parte del Progetto dell’Anatolia sudorientale (in turco Güney Doğu Anadolu Projesi, Gap), promosso del governo turco con lo scopo dichiarato di promuovere l’economia della regione, produrre energia, sviluppare l’agricoltura, creare lavoro. Il progetto Gap include 22 sbarramenti e 19 impianti idroelettrici, tra cui le dighe di Ilisu e di Cizre, sul Tigri. Di fronte a un progetto così grandioso però è chiaro che non si tratta solo di gestione delle risorse idriche; è in gioco anche il potere e il controllo sulla regione, che coincide quasi perfettamente con quella storicamente abitata da popolazione kurda.

La diga di Ilisu ne è la prova. La costruzione è cominciata nel 2006, tra grandi contestazioni, ed è quasi terminata. Quando sarà completata, la diga sarà alta 135 metri e avrà creato un invaso capace di contenere 10,4 chilometri cubi d’acqua; il nuovo lago sommergerà quasi completamente l’antica città di Hasankeyf, con numerosi siti storici, e costringerà ottantamila residenti a spostarsi. In pieno Kurdistan, il progetto di Ilisu è stato accompagnato da controversie e pressioni internazionali tali da convincere i finanziatori europei del progetto (Austria, Germania e Svizzera) a ritirare le garanzie di stato al credito. Ma questo ha solo ritardato i lavori; il governo turco ha trovato finanziamenti alternativi. Se non entro il 2016 come inizialmente previsto, l’inaugurazione della nuova diga sembra comunque imminente. Facile prevedere che la diga di Ilisu e quella di Cizre, poco più a monte, saranno un ulteriore elemento di opposizione e di conflitto nella regione kurda.

Quando il progetto Gap sarà completato permetterà di irrigare in territorio turco 1,2 milioni di ettari supplementari, e grazie a questo la Turchia spera di triplicare l’esportazione di prodotti agricoli. Ma ridurrà ulteriormente la quantità d’acqua disponibile a valle. Si stima potrebbe ridurre fino all’80 per cento il flusso d’acqua dell’Eufrate che arriva in Iraq, e di un ulteriore 50 per cento la portata del Tigri.

Ma anche se il progetto anatolico non fosse completato, già gli impianti fin qui costruiti hanno alterato in modo profondo la natura dei due fiumi. Basti pensare che negli anni Settanta, prima della costruzione delle citate grandi dighe, la portata media dell’Eufrate quando entrava in Iraq era di 720 metri cubi al secondo; oggi è circa 260 metri cubi al secondo. Naturalmente in questo conta anche la situazione generale di siccità, di cui pure l’Anatolia sudorientale ha sofferto (benché in modo meno acuto della Siria). Sta di fatto che le dighe attualmente operanti in territorio turco hanno una capacità di immagazzinare acqua di gran lunga superiore a tutte quelle esistenti a valle.

Così l’acqua è un costante elemento di tensione tra la Turchia e i paesi a valle. Anche perché i meccanismi di negoziazione tra i tre paesi rivieraschi sono sempre stati fragili, e sono tanto più fragili in un periodo di conflitto. Solo in rare occasioni, negli anni Ottanta e Novanta, si sono riuniti comitati tripartiti per discutere la suddivisione delle risorse idriche, per lo più con la mediazione di potenze esterne. Il principale accordo oggi in vigore è quello firmato nel 1998 tra Siria e Turchia, il Trattato di Adana, secondo cui l’Eufrate dovrebbe portare in territorio siriano in media 500 metri cubi al secondo, di cui il 46 per cento dovrebbe poi arrivare in Iraq. Un accordo tra tutti i paesi rivieraschi non esiste. È difficile immaginare negoziati e cooperazione in pieno conflitto; eppure è chiaro che trovare un accordo sulla condivisione dei due fiumi è urgente, e sarà un elemento essenziale di qualunque sforzo per pacificare e ricostruire la regione.

La guerra delle dighe e del grano

Certo è che in Iraq la crisi idrica è potenzialmente esplosiva. Rivolte e guerre hanno aggravato la situazione, mettendo a repentaglio infrastrutture essenziali alla gestione della risorsa idrica – e proprio mentre a causa del conflitto la regione deve far fronte a grandi movimenti di sfollati.

Non stupisce dunque che le dighe sui due fiumi siano diventate obiettivi strategici. L’Eufrate entra in Iraq nella provincia di Anbar; il Tigri nella provincia di Ninive: queste due regioni sono state tra le prime conquistate dallo Stato islamico nella sua avanzata. Da allora lunghi tratti dei due fiumi (ma in particolare dell’Eufrate), e delle regioni agricole circostanti, sono passate e ripassate sotto il controllo di diverse forze, in particolare dello Stato islamico, e restano teatro di guerra anche quando, nell’estate 2016, le fortune militari dell’organizzazione ribelle sembrano diminuire.

In questo contesto le dighe sono allo stesso tempo obiettivo di conquista e arma di guerra. La diga di Nuaimiyah, sull’Eufrate, 5 chilometri a sud di Falluja, provincia di Anbar, ne è un esempio. Quando i ribelli l’hanno conquistata, all’inizio di aprile 2014, hanno sbarrato le chiuse: così a valle, nelle città di Kerbala, Najaf e giù fino a Nassiriya, milioni di persone sono rimaste a secco mentre a monte la città di Abu Ghraib è stata allagata. In seguito lo Stato islamico ha preso la diga di Samarra, sul Tigri (ma non è riuscito a prendere quella di Haditha, sull’Eufrate, che produce circa un terzo dell’energia elettrica del paese e soprattutto rifornisce la capitale Baghdad). Ma il colpo più clamoroso dei miliziani ribelli è stato prendere la città di Mosul e soprattutto l’omonima diga, il 7 agosto 2014.

La diga di Mosul è la più grande del paese e il suo impianto idroelettrico, con una potenza installata di 1052 megawatt, ha garantito al Kurdistan iracheno rifornimenti costanti di energia elettrica anche quando il resto dell’Iraq viveva con continui blackout. Per questo è stata difesa fino all’ultimo dai peshmerga, i combattenti curdi (di fatto l’esercito della regione autonoma del Kurdistan). E per questo le forze governative si sono lanciate quanto prima a riconquistarla (il 17 agosto 2014 le forze peshmerga e dell’esercito iracheno, con il decisivo appoggio aereo dell’aviazione statunitense, hanno ripreso la diga di Mosul).

Dall’estate del 2014 dunque i ribelli dello Stato islamico hanno tenuto il controllo, sia pure a “macchie”, di gran parte del bacino di Tigri ed Eufrate tra Iraq e Siria. Acqua significa grano: i ribelli hanno preso numerosi depositi governativi di grano nelle zone di Ninive, Kirkuk e Salaheddin, ovvero la regione più fertile del paese, che produce circa il 40 per cento del grano dell’Iraq. Nell’estate 2014 in quei silos si trovavano circa 1,1 milioni di tonnellate di grano che il governo aveva comprato dagli agricoltori della regione, pari a circa un quinto del fabbisogno annuale dell’Iraq: grazie a quelle riserve l’Isis è stato in grado di distribuire farina agli abitanti delle zone che ha conquistato, ormai tagliate fuori dal Sistema di distribuzione pubblica governativo (da cui più di metà della popolazione irachena dipende per sopravvivere). Tra l’altro le ostilità hanno creato una gran massa di sfollati: al dicembre 2015 le Nazioni unite ne contavano circa 3,2 milioni all’interno del paese, di cui quasi due milioni costretti a partire dal gennaio 2014 (cioè da quando lo Stato islamico ha cominciato la sua avanzata).

Dunque anche la produzione di cereali è rimasta ostaggio del conflitto. Nel 2015 l’ente statale che compra i cereali dai produttori (Iraqi Grain Board) aveva comprato dagli agricoltori 3,2 milioni di tonnellate di grano al prezzo sovvenzionato di 600 dollari la tonnellata. È un raccolto inferiore a quello del 2014 (3,4 milioni di tonnellate), ma migliore della media dei cinque anni precedenti: e questo grazie a una buona stagione di piogge. Questo è però ancora molto al di sotto del fabbisogno nazionale. Inoltre, nell’inverno 2015-2016 alcune zone agricole sono state devastate da piogge torrenziali, che hanno messo in pericolo le coltivazioni. Sta di fatto che l’Iraq ha importato 4,4 milioni di tonnellate di grano nel 2014-15 e prevede di importarne 4,5 nel 2015-16. Una larga parte della regione produttrice di cereali resta sotto il controllo diretto del Isis, o è in zone contese, teatro di ostilità, cosa che rende difficile procurarsi sementi e fertilizzanti, e in molti casi perfino rischioso coltivare. Le fonti governative non dichiarano dati sulle zone fuori dal suo controllo; secondo alcune stime, 1,6 milioni di tonnellate di grano sono state raccolte nelle zone sotto il controllo dello Stato islamico nel 2015.

La diga che riporta l’Italia in Iraq

La diga di Mosul intanto continua a preoccupare le autorità irachene, e non solo per le mire dei ribelli. Il problema è che la diga stessa ha debolezze strutturali che la rendono un potenziale pericolo.

Alta 113 metri e lunga 3,4 chilometri, la diga è stata costruita tra il 1981 e il 1986 da un consorzio italo-tedesco guidato da Hochtief Aktiengesellschaft. Ha un impianto idroelettrico da 1052 megawatt; fornisce acqua ed elettricità alla città di Mosul (1,7 milioni di abitanti) e a gran parte della regione. È la diga più grande in Iraq e la quarta del Vicino Oriente, misurata per la capacità del suo invaso artificiale (11,1 chilometri cubi) che immagazzina acqua proveniente dalle montagne della Turchia, appena 110 chilometri a nord. È costruita però su fondamenta carsiche, e questo è il suo difetto originario.

Il problema strutturale è emerso già pochi anni dopo che la diga era entrata in funzione. Grandi crepe, come «buchi», hanno cominciato ad aprirsi sulla roccia permeabile alla base della diga; per questo è necessaria una manutenzione continua, che consiste nel riempire i “buchi” con cemento liquido. Crepe sono state notate negli anni Novanta, poi ancora nel 2003 e nel 2005. Tra il 1986 e il 2014 oltre 350 000 tonnellate di cemento sono state iniettate nelle crepe che si sono via via aperte. Nel settembre 2006 un rapporto del Genio militare degli Stati Uniti (Us Corps of Engineers) avvertiva che «in termini di erosione interna delle fondamenta, la diga di Mosul è la più pericolosa al mondo» e che un improvviso crollo, anche solo parziale, travolgerebbe in poco più di un’ora la città di Mosul con un muro d’acqua alto fino a 20 metri, e in seguito Baghdad con una piena di oltre 4 metri. Sarebbe una catastrofe assicurata. Anzi, l’ultimo studio è ancora più pessimista. Condotto dal Joint research centre (Jrc) dell’Unione Europea, e pubblicato a metà aprile 2016, afferma che se cedesse anche solo un quarto del fronte della diga la città di Mosul sarebbe investita nel giro di un’ora e mezza da un muro d’acqua di un’altezza media di 12 metri che potrebbe arrivare fino a 25; l’ondata travolgerebbe poi Tikrit e Samarra a raggiungerebbe Baghdad dopo tre giorni e mezzo, con una piena alta tra i due e gli otto metri. Lo studio del 2006 parlava di almeno mezzo milione di morti, ma altri hanno parlato anche di un milione o un milione e mezzo.

Il problema strutturale è innegabile (c’è da chiedersi chi e perché scelse il luogo dove costruire lo sbarramento, e perché da allora non siano state individuate delle responsabilità, visto che il problema è noto da circa trent’anni). È vero però che nel corso del tempo sono stati messi accenti più o meno drammatici sul rischio di un crollo. Di recente l’ex ingegnere capo della diga, Nasrat Adamo, ha fatto notare al quotidiano britannico “The Guardian” che a causa del difetto di concezione, l’impianto richiede un continuo lavoro a riempire le crepe alla sua base. Il punto è che la manutenzione era stata interrotta durante l’occupazione dello Stato islamico e anche quando le forze governative hanno ripreso il controllo non tutto il personale è tornato: su trecento addetti ne restano una trentina, diceva Adamo, e i macchinari sono stati rubati o danneggiati. Ripresa la diga, i genieri statunitensi hanno messo 1200 sensori sull’impianto, attivando un monitoraggio continuo; ne hanno concluso che l’impianto resta ad altissimo rischio.

Nell’ottobre 2015 dunque il governo iracheno ha lanciato una gara d’appalto internazionale per lavori di manutenzione e consolidamento della diga di Mosul. E qui entra in scena l’Italia. Poco tempo dopo, il 15 dicembre, il primo ministro italiano Matteo Renzi ha dichiarato che l’Italia era pronta a mandare circa 450 soldati in Iraq, oltre ai 700 che vi si trovavano, per garantire la sicurezza della diga; con l’occasione ha annunciato che una ditta italiana, la Trevi s.p.a., aveva vinto la commessa per i lavori. La notizia di un accordo per la difesa non ha avuto immediato riscontro a Baghdad; anzi, è stata decisamente smentita da un portavoce del governo iracheno il 21 dicembre.

Il 22 dicembre la ministra della difesa Roberta Pinotti, nel corso di un’audizione presso il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha dichiarato che il lavoro sarebbe stato affidato a una società italiana, dando la notizia come cosa fatta, ma ha precisato che «prima ci dovrà essere l’assegnazione formale della commessa», e solo allora «ci sarà la pianificazione per l’invio di 450-500 militari italiani chiamati a presidiare il cantiere», ovviamente in accordo con il governo iracheno. A Baghdad però sembra che non tutte le componenti del governo fossero favorevoli alla rafforzata presenza militare italiana.

Intanto sono circolati nuovi allarmi. Nel febbraio del 2016 l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha diffuso una nota dai toni drastici: paventava il grave rischio di un collasso “improvviso” della diga, e suggeriva di preparare piani d’evacuazione per le città a valle. L’ambasciata ha anche diffuso una scheda in cui si diceva che in caso di crollo della diga una popolazione tra 500 000 e un milione e mezzo di iracheni non sarebbero sopravvissuti, a meno di evacuare le immediate vicinanze del fiume a valle lungo 480 chilometri. La nota sulla diga che sta per crollare è stata ampiamente ripresa dalla stampa internazionale. Si potrebbe pensare che ciò sia servito a indurre un senso di urgenza e “convincere” il governo iracheno ad accelerare l’appalto: ma naturalmente è solo una illazione.

Sta di fatto che il 2 marzo 2016 il governo iracheno ha infine firmato il contratto con la Trevi s.p.a., parte del Gruppo Trevi, azienda specializzata nell’ingegneria del sottosuolo per fondazioni speciali. Un comunicato emesso dall’azienda precisa che il contratto, per 273 milioni di euro, non è stato assegnato per gara ma per «procedura d’urgenza per via della situazione critica della diga». In effetti non è chiaro se la gara sia mai avvenuta, o se Trevi fosse l’unico concorrente.

Fondato nel 1957 a Cesena da Davide Trevisani, tutt’ora controllato dalla famiglia fondatrice (attraverso Trevi Holding), il Gruppo Trevi è quotato in borsa ed è diventato un nome importante nel settore. Nel 2015 ha fatturato 1,3 miliardi di euro, con una tendenza in crescita da parecchi anni. Il gruppo ha una filiale negli Stati Uniti, Treviicos, e ha lavorato per il Genio militare americano fin dal 2001.

Nonostante la struttura di gruppo privato, addirittura a conduzione familiare, il Gruppo Trevi è anche in parte un’impresa controllata dallo stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Infatti nel luglio 2014 la società Fondo Strategico Italiano (Fsi) con la sua controllata Fsi Investimenti, compagnie di investimento di capitale di rischio appartenenti a Cdp, sono entrate nel capitale sociale di Trevi finanziaria con circa 101 milioni di euro, pari a circa il 16 per cento del capitale. Insomma, il secondo azionista del Gruppo Trevi è lo Stato italiano.

Questo mette in tutt’altra luce il contratto per la diga di Mosul: lo stato ha attivamente promosso una commessa internazionale per un’azienda di cui è azionista, allo stesso tempo impegnando truppe italiane e quindi denaro del contribuente per la sua difesa (molte imprese private lavorano in scenari di rischio, ma certo non tutte hanno il privilegio di una scorta militare).

L’epilogo di questa storia è ancora aperto. Dopo un primo sopralluogo nell’aprile 2016, in giugno sono arrivati presso la diga di Mosul i primi tecnici dell’azienda per preparare l’insediamento(tra le opere preparatorie c’è una caserma per ospitare i bersaglieri italiani). I lavori veri e propri era previsto cominciassero nell’autunno 2016.

In settembre intanto le forze governative e gli alleati occidentali preparavano un’offensiva per riprendere il controllo della città di Mosul e togliere allo Stato islamico la sua seconda roccaforte in territorio iracheno. Il fronte di guerra è dunque molto vicino alla diga. Nei primi giorni di settembre alla stampa italiana sono arrivate indiscrezioni, da fonti di intelligence, secondo cui lo Stato islamico preparerebbe un attacco su vasta scala contro l’impianto. La notizia, considerata dai più come un «allarme di routine» e in qualche modo ovvio e forse perfino esagerato, ha però fatto riemergere diversi interrogativi sulla missione: è il preludio a un maggiore coinvolgimento dell’Italia nell’offensiva contro lo Stato islamico? Per ora è stato precisato che le truppe italiane non partecipano all’offensiva per la città di Mosul e non hanno altro compito che la difesa del cantiere per salvare la diga. Ma la ministra Pinotti aveva pur detto, in quell’audizione parlamentare, che l’Italia si candida a diventare il secondo contingente militare straniero in Iraq, dietro quello degli Stati Uniti. Sembra proprio che la diga di Mosul ne abbia fornito l’occasione.

L’immagine è di Kamal Chomani.

Curdi

– a cura di: Antonella De Biasi, con i contributi in volume di Giovanni Caputo, Kamal Chomani, Nicola Pedde

L’entità Kurdistan non esiste. Forse perché le sue genti intendono superare il sovranismo con una gestione confederale dei territori, senza modifiche di confini sempre sullo sfondo della diaspora curda. Questo libro, fin dall’accurato apparato iconografico iniziale, è una disamina della identità curda trasnazionale, delle lotte – anche intestine – delle tante anime curde; tasselli incasellati nei rapporti internazionali e nel coinvolgimento geopolitico della società clanica.

Il volume si avvale delle competenze di esperti nelle specifiche aree e si chiude con un’analisi di Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies, esperto di relazioni politiche iraniane, che collabora con “Huffington Post” e “Limes”.

Giovanni Caputo, studioso del “popolo che non c’è”, ha illustrato la situazione nelle aree curde in Siria fino all’occupazione turca di Afrin.

Kamal Chomani, giornalista freelance curdoiracheno, ha narrato con passione i rapporti interni alla sua comunità. Antonella De Biasi studia da molti anni la questione curda: oltre a occuparsi dell’ambito turco, ha approfondito anche la centralità della donna nell’evoluzione della società patriarcale curda.

I contributi sono solo apparentemente limitati dai confini coloniali, dipanando un’unica storia raccontata da diversi punti di vista, tutti riconducibili a una sola cultura declinata in tante lingue e divisioni.