Botswana-Zimbabwe: il muro fitosanitario per uomini e animali

Testo di Piero Grippa, mappe di Luigi Giroldo

Quale differenza può determinare una linea tracciata a matita su una mappa decine di anni fa? Poca o nessuna, se guardiamo usi, costumi, modi di cucinare e mangiare in comunità, persino i nomi e i cognomi più diffusi. Molta (qualcuno potrebbe dire troppa), se analizziamo le statistiche fatte di numeri, redditi e popolazioni. Il Botswana, per esempio, con i suoi due milioni e mezzo di abitanti, dal punto di vista economico è spesso presentato come un modello da seguire per i paesi africani. Sfruttamento delle riserve di diamanti (nelle mani di una compagnia fondata a suo tempo da Cecil Rhodes, protagonista assoluto del colonialismo britannico nell’Africa australe), seguito a ruota dall’allevamento ed esportazione di bovini, sono le due voci principali che tengono in piedi il “miracolo” del Botswana, ex Rhodesia.

A nord-est c’è invece lo Zimbabwe, 15 milioni di abitanti e quasi uno e mezzo fuori dai confini nazionali (che fanno parte, è sempre bene sottolinearlo, dei 40 milioni di africani emigrati dal proprio paese, la metà dei quali verso altri paesi del continente). Una storia, a guardarla dall’esterno – con gli occhi e le chiavi di lettura della vecchia Europa – evidentemente più travagliata rispetto a quella dei vicini. Un dato su tutti, oggi lo Zimbabwe non ha una moneta sovrana, diretta conseguenza delle impennate inflazionistiche che ne hanno abbattuto l’economia.

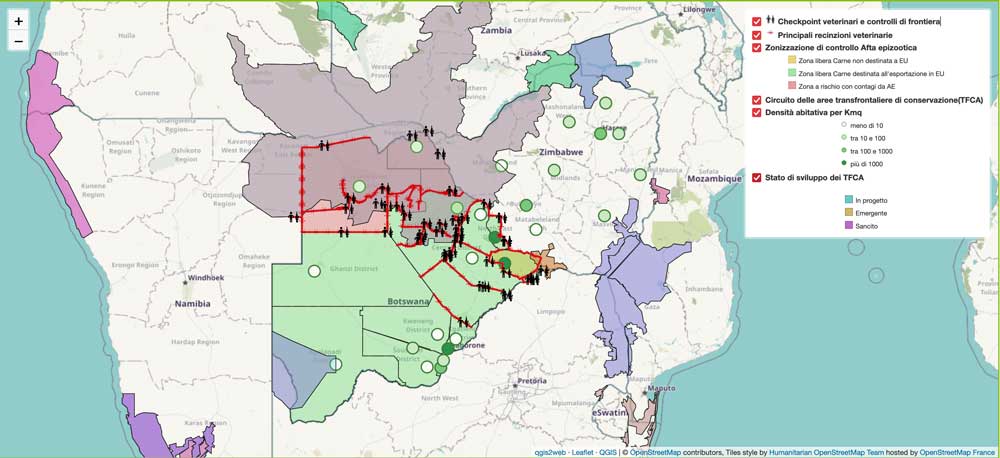

Due storie diverse, separate da una linea – una tra le tante che segnano le mappe del continente – che arbitrariamente attraversa territori comuni agli allevatori e, soprattutto, al bestiame. E sono proprio gli animali – il bestiame da reddito destinato alle esportazioni, così come la fauna che popola gli ambienti naturali – che sembrano essere al centro di questa vicenda: per raccontare la gestione delle zone di confine tra Botswana e Zimbabwe (ma anche, ampliando lo sguardo, Namibia, Zambia e Sudafrica) non si possono non tenere in conto le relazioni tra bestiame allevato e selvatico, e tra uomo e ambiente, insieme alle dinamiche migratorie prettamente umane. Parliamo infatti di una regione caratterizzata dalla presenza (e dall’ampliamento) di parchi naturali e zone protette transfrontaliere, tra cui quella dell’Okavango-Zambesi. Ampie zone, quindi, in cui la protezione delle specie animali selvatiche da un lato, e dei bovini allevati per l’esportazione dall’altro, rappresenta evidentemente una priorità politica.

Era il 2003 quando il governo del Botswana, per contenere una delle epidemie di afta epizootica di cui si hanno notizie già da diversi decenni prima, riprese il discorso relativo alla costruzione di centinaia di chilometri di recinzioni, tra il metro e mezzo e i due metri di altezza, in parte elettrificate. Bovini da proteggere, quindi, in quanto risorsa economica seconda solo ai diamanti in un’economia fatta di relazioni internazionali legate a milioni di dollari di esportazioni. Relazioni certamente più problematiche con i vicini, che dal 2000 in poi hanno vissuto profonde crisi inflazionistiche, determinanti per la mole dei flussi migratori; nello stesso 2003, le autorità del Botswana dichiaravano di aver respinto circa 200 migranti irregolari provenienti dallo Zimbabwe, numero che sarebbe poi cresciuto esponenzialmente negli anni successivi, coinvolgendo anche quelli interessati, tra l’altro, dalla costruzione del muro lungo più di metà del confine tra i due paesi.

La motivazione ufficiale dell’esistenza del muro resta quella fitosanitaria, ma la percezione è ovviamente varia. Mentre tra i partiti politici del Botswana nessuno sollevava obiezioni alla costruzione delle recinzioni le autorità dello Zimbabwe parlavano di “nuova striscia di Gaza”. Nel frattempo l’opinione pubblica definiva i migranti provenienti dal paese vicino come “makwerekwere” (una parola che indica chi non parla la lingua tswana, utilizzata in senso dispregiativo e, in ultima analisi, xenofobico), indicandoli come responsabili di atti di microcriminalità, e persino della diffusione del virus dell’HIV.

Ma più delle dichiarazioni politiche parlano i fatti, quelli che vedono un sistema di recinzioni che coprono buona parte dei territori a ridosso del confine, dall’estremo nord (dove si incrociano sul fiume Zambesi Botswana, Zimbabwe, Zambia e Namibia) fino alle zone meridionali di accesso ai principali centri economici di Gaborone (la capitale) e Francistown. Quelli che vedono le recinzioni attraversare il bacino del Makgadikgadi, fonte di risorse idriche al centro dell’Okavango-Zambesi; quelli che vedono il periodico smantellamento di porzioni di recinzione, da parte di abitanti dei villaggi, ma anche da parte di animali possenti come gli elefanti, il cui movimento, all’interno delle aree di conservazione e verso le fonti di approvvigionamento idrico, sono chiaramente limitati dall’erezione di barriere artificiali; quelli che vedono una intensificazione delle recinzioni in corrispondenza delle aree in cui l’allevamento dei bovini è maggiormente destinato all’esportazione verso l’Unione Europea.

La vita della natura e degli animali, soprattutto nel delta dell’Okavango, sembra quindi essere l’aspetto maggiormente impattante per l’esistenza delle barriere tra Botswana e Zimbabwe. È interessante a questo proposito notare come la diffusione di parchi transfrontalieri sembri non impedire il rafforzamento dei confini tra i diversi paesi della regione, soprattutto quelli che sono destinazione di migranti economici, come per esempio il Sudafrica: anche questo paese infatti è una delle mete dei migranti provenienti dallo Zimbabwe, che devono attraversare proprio la zona sud del Botswana per raggiungerlo, quella zona sud dove troviamo con maggiore frequenza delle porzioni di recinzione particolarmente rafforzate, anche attraverso l’uso di checkpoint e punti di passaggio controllato (ben all’interno del territorio nazionale, non certo coincidenti con il confine politico tra gli stati), quella zona sud, poi, che abbiamo già indicato come quella più rilevante dal punto di vista economico. Sembra quindi ribaltato quello che immagineremmo come naturale rapporto tra ampliamento delle zone di protezione transfrontaliere e politiche statali: salta all’occhio cioè la necessità di adattare la gestione dei parchi all’esistenza di barriere che tagliano arbitrariamente bacini idrici, fonti di approvvigionamento e rotte migratorie per animali e villaggi, ne prevede la “naturale” moltiplicazione.

Tra rotte migratorie umane e non umane, la tendenza sembra quindi quella della protezione, della chiusura a difesa di interessi superiori, riferibili anche a ulteriori portatori esterni alla regione: le ondate epidemiche che colpiscono i bovini preoccupano ovviamente sia gli importatori (tra cui l’Unione Europea) che gli esportatori. La tendenza alla protezione è evidente anche nei confronti di una popolazione migrante, che continua a entrare nel paese anche attraverso i punti di accesso che puntellano la barriera stessa lungo il confine. È comunque difficile stabilire un numero preciso di immigrati zimbabwesi in Botswana, in quanto l’accesso al paese è consentito con un semplice visto, la scadenza del quale però spesso non coincide con un’effettiva uscita; da qui la percezione di popolazione migrante come popolazione clandestina e tendenzialmente criminale, che peraltro non ha accesso (per quanto riguarda gli irregolari) alle terapie per le patologie legate all’HIV, che essa stessa viene accusata di diffondere.

Quale differenza può quindi determinare una linea tracciata a matita su una mappa decine di anni fa? Molta, se quella linea tracciata a matita sulla base di interessi particolari viene rafforzata (a sua volta, evidentemente, sulla base di interessi economici) senza che venga dato riguardo alle conseguenze sulla vita vera di umani e animali.