Gentrificazione battente bandiera panamense

Dopo la panoramica che abbiamo dato rispetto a un paese, Panama, le cui dinamiche interne sfuggono usualmente al grande pubblico, andiamo a esplorare la sua capitale e soprattutto un modello di vita che manifesta una gentrificazione senza scrupoli, senza limiti e promossa in modo costante sia dal capitale nazionale che straniero.

Città di Panama, fondata il 15 agosto 1519 dallo spagnolo Pedro Arias Dávila con il nome di La Muy Noble y Leal Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, è oggi una delle città che meglio rappresentano i contrasti e le disuguaglianze che attanagliano l’America Latina. In questa urbe di 1,5 milioni di persone (secondo dati ONU) troviamo una speculazione edilizia costante, spesso correlata al riciclaggio di denaro, un processo accelerato di gentrificazione (soprattutto nella zona della Città Vecchia), e una separazione netta e violenta delle classi sociali, operata attraverso l’utilizzo di elementi di architettura ostile (o design dell’emarginazione) che si riflettono in tutte le zone moderne e “high class” della capitale del paese centroamericano.

Una marcata discriminazione della strutturazione sociale che riverbera sugli spazi e sull’architettura della città

Nella città gli elementi della diversità etnica del paese sono molto presenti ma risulta altrettanto chiaro a che classe sociale sia attribuito ogni “livello” della struttura demografica. Da una lato infatti possiamo vedere come le persone appartenenti alle popolazioni indigene del paese vivano del lavoro informale, della particolare mancanza di accesso ai diritti fondamentali e del salario alla giornata. Non è insolito vedere persone indigene vendere la loro merce per le strade, in zone degradate della città (come via Veneto, una dei centri del traffico di persone e della prostituzione di tutto il paese centroamericano) oppure chiedere alcuni spiccioli per comprare l’ennesima bottiglia di alcool del giorno. Nonostante ciò è importante sottolineare che l’immagine generale che si percepisce rispetto alle culture ancestrali nella capitale, ha davvero poco a che vedere con ciò che si scopre e si può imparare dalla visita alle sei contee (già descritte in precedenza) che dal 1938 al 2020 hanno cambiato il volto politico-amministrativo del paese, dando autonomia e una certa indipendenza alle popolazioni native.

L’apporto nativo alla cultura del paese…

La situazione in città, appena descritta, non fa certo giustizia al contributo di queste popolazioni, basti pensare per esempio come lo stesso nome della capitale (e per estensione del paese) provenga da una parola indigena (anche se c’è ancora dibattito sul significato). Le due versioni esistenti coincidono sull’origine, e cioè che gli spagnoli una volta arrivati nella zona costiera dove oggi sorge la città abbiano attinto al linguaggio locale per battezzare il nuovo insediamento. Una versione spiega come Arias Dávila abbia utilizzato il nome che gli indigeni cueva (popolazione originaria completamente massacrata ed estinta durante la conquista spagnola dell’istmo) davano a un piccolo gruppo di case nei pressi della zona, conglomerato chiamato appunto Panama. Secondo questa versione la parola Panama potrebbe avere due significati: “abbondanza di pesci e farfalle” oppure potrebbe essere “il nome che gli indigeni davano a un albero” sotto la cui ombra erano soliti riunirsi. L’altra versione chiama in causa il popolo indigeno guna, protagonista nel 1925 della Rivoluzione guna e della effimera repubblica di Tule (sul golfo di Urabá, a cavallo del confine colombiano), che avrebbe utilizzato le parole panna mai (da qui Panama per gli spagnoli) come sinonimo di “oltre quel punto”.

… e alla superficialità della merce-turismo

Ovviamente però le popolazioni indigene costituiscono anche un forte richiamo turistico, elemento che non è stato sottovalutato dal capitale avido di poter trasformare in merce ogni cosa. E così, nella città che vede vivere nella periferia e nella precarietà quelle persone indigene che hanno lasciato le contee, si vende l’immagine di un paese plurale, che custodisce e apprezza la sua eredità indigena e che mette in vetrina l’arte ancestrale e la sapienza manifatturiera dei nativi. Un doppio standard che serve, dentro la capitale, per offrire al turismo internazionale una foto ricordo, un souvenir “stravagante”, un pezzo di cultura locale. In mezzo a tutto questo ci sono però anche punti di luce e tra questi spicca il museo Mumo, Museo della mola, prodotto della messa in comune di più di 200 molas provenienti dalle collezioni della Fondazione Llopis (più di due terzi delle molas), dalla collezione privata di David de Castro (un quarto del totale) e dalla Fondazione di Alberto Motta che ha promosso l’idea della creazione di questo spazio. Un luogo assolutamente da visitare (ingresso gratuito) e che contribuisce a innalzare l’immagine e cultura del popolo indigeno guna, (che ha appoggiato l’iniziativa attraverso i suoi cinque diversi congressi) mostrando a chi visita il museo qualcosa di unico.

Porta d’ingresso del Museo della Mola: El Colegio II, Planta baja y nivel 200, Calle José D. de la Obaldía – Casco Antiguo, Panamá. | Foto Diego Battistessa, gennaio 2022

Storia emblematica delle tipiche molas

Le molas sono piccoli rettangoli di tela che vengono usati per coprire (integrati nei vestiti) il petto e le spalle dell’abito tradizionale delle donne guna. Sono elaborate a mano mediante la tecnica della sovrapposizione di diverse cappe di tessuto. Si tratta di un lavoro certosino e una donna guna può impiegare fino a 60 ore di lavoro per produrre una mola di difficoltà medio (la difficoltà dipende dai colori, dai motivi, dalla grandezza…). Storicamente si crede che le donne guna abbiano cominciato a utilizzare questa tecnica all’inizio del Diciannovesimo secolo. La produzione delle molas ha visto un salto di qualità negli anni Sessanta, quando le comunità hanno perfezionato la tecnica arrivando alla produzione di molas di una complessità straordinaria.

Dal punto di vista ancestrale, all’interno del museo viene spiegato che, secondo la cosmovisione guna, le molas furono create fin dall’origine dell’universo nel Galu Dugbis, un luogo sacro che si trova nella quarta cappa dell’inframondo, spazio nel quale vivono le specialiste delle forbici, spiriti con aspetto di bellissime donne. Quando un uomo nele (o guida spirituale), si avvicinava a questo Galu, veniva ammaliato da una di queste donne che lo convertiva immediatamente in suo sposo. Secondo il mito, nessun uomo sarebbe mai tornato dal Galu Dugbis e fu una donna, Nagegiryai, l’unica che riuscì a penetrare questa cappa riuscendo a vedere i disegni, armonici e cangianti, tessuti dagli spiriti. Nagegiryai apprese dentro il Galu Dugbis l’arte delle molas insieme a molte altre conoscenze ancestrali femminili, che poi trasmise al resto delle donne del popolo guna.

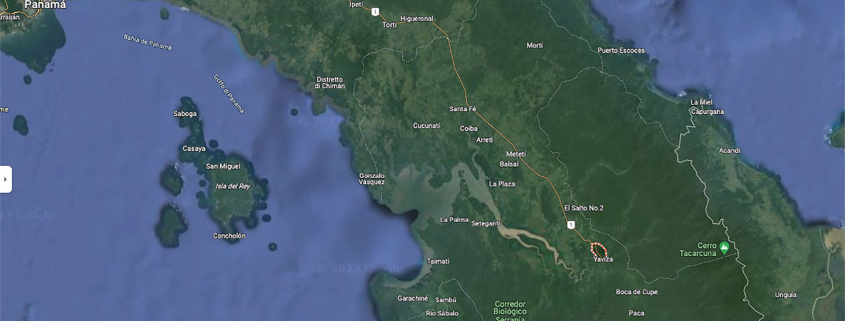

Le molas vengono vendute in tutte il Casco Antiguo (città vecchia) ma anche nel resto della città, come souvenir e attrattivo turistico, insieme ad altri oggetti appartenenti alle culture degli altri popoli indigeni. Da Yaviza e dintorni, per esempio, un piccolo porto nel mezzo della selva del Darién arrivano le meravigliose e complesse manifatture realizzate dal popolo emberá. Yaviza è un nodo di collegamento con il pacifico e il punto di termine della famosa “Carrettera panamericana” che inizia in Alaska, 12 580 km più a nord. La Panamericana riprende poi a Turbo in Colombia, dall’altra parte della Selva del Darién, per arrivare fino alla punta sud del continente.

Un villaggio di circa 4500 anime, con un mix etnico afroamerindio che fa del luogo un melting pot storico, sociale e culturale. Il popolo indigeno emberá (le cui donne vestono le coloratissime paruma), il popolo indigeno wounaan, una folta comunità afrodiscendente e molti sfollati del lungo e terribile conflitto interno colombiano: tutto questo è Yaviza A ricordo della colonia spagnola si trova la piccola fortezza di San Geronimo, molto deteriorata e “mangiata” dal fiume Chucunaque, ma ancora visibile: meno di 100 chilometri più a sud, nella spessa e quasi impenetrabile selva del Darién, è già Colombia, ma questa è un’altra storia.

Testa di Ara, realizzata dalle sapienti mani del popolo indigeno emberá. | Foto Diego Battistessa, Yaviza, novembre 2021

La migrazione afroantillana e il quartiere di Calidonia

Un altro importante luogo di memoria storica e di rivendicazione del ruolo della popolazione afrodiscendente nella regione latinoamericana è senza dubbio il museo afroantillano di Panama. Un luogo che l’estensore di queste note panamensi ha avuto il privilegio di poter visitare durante le ricerche per la stesura del suo libro America Latina afrodiscendente: una storia di (R)esistenza e che ci guida dentro una storia purtroppo poco conosciuta.

Contractors afroantillani per costruire infrastrutture ottocentesche

La prima migrazione afroantillana (afrodiscendenti provenienti dalle Antille) arrivò a Panama, nella zona atlantica di Bocas del Toro, intorno al 1820. In quella zona infatti operavano le compagnie bananiere britanniche provenienti dalle isole di San Andrés e Providencia. Verso le metà del 1800 però, la febbre dell’oro californiana generò un forte interesse per la costruzione di una linea ferroviaria transcontinentale e fu così che la Compañia del Ferrocarril di Panama (con sede a New York) mise sotto contratto 5000 giamaicani tra il 1850 e il 1855. A quell’epoca si credeva che i lavoratori neri giamaicani fossero gli operai perfetti per quel tipo di compito: da un lato si pensava che i neri fossero immuni (o quasi) alle malattie tropicali e dall’altro la pessima situazione economica della Giamaica li obbligava a emigrare per lavorare.

Vecchie e nuove rotte commerciali si concentrano sull’asse Colon/Panama

I nuovi arrivati si stabilirono lungo la rotta del treno, percorso che passava da Colón (città sulla costa atlantica all’epoca conosciuta come Aspinwall) e che arrivava alla città di Panama. Questa migrazione massiva fomentò il commercio dell’istmo attivando/riattivando nuove e vecchie rotte commerciali con Kingston (Giamaica), Europa e Usa. I migranti afroantillani che poi decisero di rimanere nel paese anche nella seconda metà dell’Ottocento, forgiarono un tessuto sociale ricco e articolato, fatto di scuole, negozi, chiese, logge e associazioni benefiche.

Scene di vita della popolazione afroantillana che decide di rimanere nell’istmo nel Diciannovesimo secolo | Foto del Museo afroantillano di Panama

Gli afroantillani giocarono inoltre un ruolo di primo piano come forza lavoro per il progetto francese del Canale di Panama: quello guidato da Lesseps e che terminò in un fallimento. Centinaia di loro morirono per gli incidenti e le malattie tropicali, falcidiati dall’inclemenza della selva. Con l’avvento degli Stati Uniti d’America il progetto del Canale si riattivò e ancora una volta loro, gli afroantillani erano in prima linea…

Il genius loci di Calidonia tra Ferrocarril e Canal

Il museo afroantillano di Panama sorge nella parte della città corrispondente al distretto di Calidonia, zona dove molte delle famiglie afroantillane migranti si stabilirono durante il periodo della costruzione della rete ferroviaria e del canale. Un luogo simbolico, attraverso il quale è possibile raccontare la storia di una città che ha vissuto un fiorente commercio, una forte migrazione e una importante mescolanza culturale. Processi che hanno segnato quella che venne battezzata da William Patterson alla fine del Seicento come Baia di Caledonia, giacché la prima colonia che si stabilì nella zona era scozzese e Patterson decide di assegnarle il nome latino con il quale era conosciuta la Scozia. Il nome passò poi attraverso la lingua castigliano e diventò Calidonia, allo stesso tempo in cui, quando Panama era ancora colombiana, le terre corrispondenti oggi al distretto venivano distribuite a pochi ricchi latifondisti. L’idea era quella di rendere la zona un luogo di commercio che potesse attirare la migrazione straniera e così nel 1823, il Congresso della Colombia (stato nato solo 2 anni prima) emanò un decreto che autorizzava la distribuzione di 1.920.000 ettari di terra demaniale.

Costruzione della comunità afroantillana giunta nell’istmo nel Diciannovesimo secolo | Foto del Museo afroantillano di Panama

Prodromi della finanziarizzazione panamense e conseguente prima gentrificazione (1908)

L’obiettivo erano gli investimenti europei e nordamericani che avrebbero dovuto aiutare a stabilire nuove imprese e colonie commerciali per attivare la zona dell’istmo. Nonostante ciò, almeno all’inizio la zona “non decollò” e per gli abitanti, per lo più immigrati dei caraibi che lavorano in condizioni precarie per le grandi compagnie, esistevano limitazioni sanitarie dovute alla mancanza di acqua potabile, all’inesistenza di un sistema sanitario, alle paludi e alle strade allagate che facilitavano la proliferazione di zanzare e la trasmissione di malattie come la malaria.

Fn in quello scenario che due compagnie che all’epoca furono tra le protagoniste della scena pubblica dell’istmo, la Panama Railroad Company e la Isthmian Canal Company, decisero di intervenire per creare una zona abitabile che permettesse l’espandersi delle loro operazioni commerciali. Per fare ciò dovevano poter contare su un quartiere moderno e così decisero di intervenire per riqualificare un quartiere che nel 1908 contava una popolazione di 35.668 abitanti (la maggior parte della quale era forza lavoro proprio per queste compagnie). I lavori vennero incentrati su un piano igienico-sanitario che vide anche la necessità di asfaltare le strade, la demolizione di molte case (specialmente quelle dei migranti caraibici, la costruzione dell’acquedotto e di un nuovo sistema di fognature. Come era previsto la riqualificazione della zona aumentò il valore del terreno e incoraggiò la speculazione immobiliare per la costruzione di grandi edifici popolari (a capitale privato) per l’affitto di stanze ai residenti.

Ponte di Calidonia

Calidonia fu anche lo scenario di numerosi scontri tra liberali e conservatori (che si disputavano il controllo politico della Colombia) e proprio in questo distretto venne combattuta la sanguinosa battaglia del Ponte di Calidonia, che vide la sconfitta dei liberali e dove morirono 800 soldati (700 della fazione dei liberali e 100 della fazione dei conservatori).

Il Ponte Calidonia sorgeva proprio nella zona dove oggi si trova il Museo afroantillano.

Vista del Ponte di Calidonia (destra) nel 1916, insieme alla famosa Casa Miller (sinistra). | Fonte wikipedia, foto di uso comune

Il 29 aprile 1915 il presidente Belisario Porras (Panama aveva dichiarato la sua indipendenza dalla Colombia nel 1903) divise la città in 4 grandi settori tra i quali figurava appunto Calidonia, insieme a Curundú, Bella Vista e Santa Ana; rispettivamente a ovest, nord e sud. A oggi invece il distretto è amministrativamente composto da cinque quartieri: Calidonia, Marañón, San Miguel, La Expósito e Perejil.

I fragili edifici in legno che costituivano i blocchi comunitari porticati e i balconi furono esclusi dai lavori di conservazione (come la Casa Miller che si vede nella foto: qui un approfondimento) ma oggi camminando per le strade di Calidonia, un occhio attento può ancora riconoscere tracce di quel passato che tanto ha contribuito alla coesione sociale e alla formazione del centro urbano.